増上寺報恩蔵(酉蓮社)と『大正新脩大蔵経』の編纂―初歩的調査分析を通して

増上寺報恩蔵(酉蓮社)と『大正新脩大蔵経』の編纂

―初歩的調査分析を通して

注:本論文は、2018年3月刊行の『佛教史學研究』第60巻第2号 pp. 70-91に掲載されたものを、佛教史学会のご許可を得て、html形式で再録したものです。なお、文中に記載のサイトのURLに変更がある場合は、それに合わせてURLを修正してあります。

はじめに

増上寺の大蔵経といえば、徳川家康によって寄進された三大蔵経が知られている。増上寺は関東十八檀林の一つとして常時三千人の修学僧を抱えていたが、三大蔵経は寺宝として厳格に管理され、容易に閲覧できるものではなかった。そこで増上寺の練誉雅山は修学僧のための大蔵経を備えようと考え、寛延三年(一七五〇)に「報恩蔵」という名の経蔵を山内に建立して明版大蔵経(嘉興蔵)を招請し、さらにこれを管理する寺院として酉蓮社を創建した。つまり、実際に増上寺で修学僧の教育・養成に重要な役割を担っていたのは、この酉蓮社報恩蔵収蔵の嘉興蔵であったのである。

酉蓮社の嘉興蔵は、『大正新脩大蔵経』(以下「大正蔵」と称す)編纂の際、その底本や校本として数多くの経典が採録された。大正蔵は、誤脱が多く、かつ、その校記に記されたテキストを直接底本・校本に用いたのではなく、大正蔵に先んじて、増上寺の三大蔵経を用いて活字印刷された縮刷蔵経(実際にはその活字を大きくして校勘を加えた上海の頻伽精舎校刊本)を活用していたことが近年指摘されている[1]。

そこで、本稿では、酉蓮社の創建、嘉興蔵の収蔵から現代に至るまでの歴史を概観したのち、酉蓮社の嘉興蔵の書誌情報について略説した上で、大正蔵において酉蓮社本を底本・校本に用いた部分では実際にどのような傾向が見られるか、サンプル調査に基づく初歩的分析を試みた。

一 増上寺報恩蔵(酉蓮社)について

酉蓮社[2]は、創建以来二百六十年以上の歴史を持つ浄土宗寺院で、かつては芝の三縁山増上寺の山内にあった。増上寺はもと真言宗の寺院で、室町時代に浄土宗に改宗し、慶長三年(一五九八)、徳川家康の支援を得て現在地(港区芝公園)に大伽藍を完成し、徳川将軍家の菩提寺となり、浄土宗関東十八檀林の筆頭として常時三千人の修学僧が居住して学問・修行に励んでいた。その組織は、増上寺住職の方丈方、寺持ちの僧からなる寺家方(坊中三十坊、御霊屋別当八院・三蓮社・別院十院)、修学中の僧からなる所化方に大別され、方丈方が寺家方・所化方の統領として増上寺全体を統括していた。このうち所化方は、山内の三谷と称される地域に百数十軒の学寮を有し、修学僧三千人の上位十二名を「月行事」と呼び、修学僧を統括していた。

増上寺には慶長年間(一五九六~一六一五)に家康が寄進した三大蔵経が伝わる。三大蔵経とは高麗再彫本、宋思渓版大蔵経、元普寧寺版大蔵経のことで、増上寺では「蔵司」という役僧を置いて、これを納める経蔵を管理させた。しかし、修学僧のうち上位五十名の一文字席にある者しか利用できないなど寺宝として厳格に管理され、一般の修学僧が容易に利用できるものではなかった。そして、このことが増上寺山内に酉蓮社が創建される発端となった。

酉蓮社の歴史は、寛延二年初冬、増上寺山内の南東の角地(現在の芝公園二丁目十一番、将監橋交差点の西側付近)に約千坪の境内地が与えられたことに始まる。翌年五月二十一日、この地に大蔵経を納めるための経蔵が建立され、法然上人が修行した比叡山黒谷青龍寺の経蔵にちなんで「報恩蔵」と命名された。そして、報恩蔵を管理する僧侶の住居には増上寺開祖酉誉聖聡の師了誉聖冏(一三四一~一四二〇)の蓮社号にちなんで「酉蓮社」の寺額が与えられ、古来より増上寺に伝わる聖冏上人の木像が本尊として祀られた。

その創建者は、当時、月行事の任にあった練誉雅山であった。雅山は、増上寺の南谷にあった新谷学寮の一つ「猶龍窟」[3]の学寮主で、所化方のトップである学頭にまで昇った人物である。寛延二年十月に月行事に就任して酉蓮社の創建に尽力したのち、同四年(宝暦元年)には祐天寺(東京都目黒区)の開山祐天の影前の弟子となり[4]、宝暦二年十月二十五日、生実大巌寺第二十六世となって、同七年遷化した。

報恩蔵には、明代に民間で出版された嘉興蔵が奉納された。そもそも増上寺の三大蔵経は寺宝として厳格に管理され、修学僧が容易に利用できるものではなかった。そこで雅山は修学僧が日常的に利用できる大蔵経が必要であると考え、そのための大蔵経として嘉興蔵を招請・奉納し、さらにこれを管理するための寺院として酉蓮社を創建したのである。

『三縁山志』巻四「酉蓮社」条によれば、江戸時代の酉蓮社の歴代住持として練城・祐応・運理・了覚の名が伝わる。初代の練城(旧名恵城)は雅山の弟子であり、練城の代に酉蓮社が別院に改格され、祠堂金の運用によってその財政基盤が確立した。第二代練山は、のち祐応と改名して祐天寺第八世となった[5]。その後、第三代運理の代に別院上座六院の一つとして独礼格寺院を拝命した。第四代了覚は文政二年『三縁山志』完成時の住持であるが、詳しい事績は不明である。以降の江戸時代後期の住持については、今後の『増上寺日鑑』等の諸記録の調査に俟つ。

明治時代に入ると、徳川幕府の崩壊により酉蓮社は廃寺の危機に見舞われた。明治四年一月、その境内地は明治政府に召し上げられて半分以下に減少し、さらに増上寺山内に海軍が転入してきたことで、行き場を失った北谷の修学僧に庫裡を譲り渡した。その結果、その境内地は報恩蔵周辺を残すのみとなり、六年十一月には住職不在の寺院となっていた。二十年八月、かつて増上寺の御霊屋別当寺院であった通元院が酉蓮社の旧境内地に移転してきた。以後、酉蓮社の住職は通元院の関係者によって継承されていくこととなった。

大正十二年(一九二三)の関東大震災による被害は軽微であったものの、昭和初期の震災復興計画で建設された道路によって境内地が南北に分断され、昭和二十年(一九四五)の東京大空襲によって焼失し、本尊の聖冏上人像は行方不明となった。二十七年十月、酉蓮社は宗教法人としての認可を得、戦後復興への道を歩み始めたが、三十八年、その境内地を首都高速道路公団に売却して東京都目黒区に移転した。

報恩蔵に納められていた嘉興蔵は、明治二十年八月以来、通元院の管理下にあったと見られるが、昭和五十一年頃、通元院の建て替えに伴い、三田の法類龍原寺に預けられた。その後、約三十年の歳月が流れ、平成十八年(二〇〇六)十月二日、晴れて本来の管理者である酉蓮社のもとに戻ってきた。

二 酉蓮社所蔵の嘉興蔵について

本節では、酉蓮社の報恩蔵に納められた嘉興蔵の概要を述べる。

嘉興蔵は、明の万暦年間(一五七三~一六二〇)に密蔵道開等僧侶や信徒が協力して大蔵経の普及を目的に出版したもので、楞厳寺版・万暦蔵・密蔵本・径山蔵とも呼ばれる。従来の大蔵経は巻物か折本に装訂されたが、嘉興蔵は実用性を重視して冊子体で装訂され、普及版の大蔵経として中国各地に広まり日本にも数多く輸出された。周知のとおり、ウェブ上で東京大学総合図書館所蔵の「万暦版大蔵経(嘉興蔵)デジタル版」が全文公開されている(https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/kkz/)。

酉蓮社の嘉興蔵については、雅山の猶龍窟を継承した徹定がかつてその著『古経題跋』(国立国会図書館蔵、明治二年活字印本)巻下に「○酉蓮社藏 大藏經全部 明本。延享中雅山上人所附也。」と記録しており、酉蓮社本には徹定による書き込み(『十誦律比丘尼戒本』巻末「嘉永壬子二月以麗本一校了 南溪徹定識」)も存在する。

以下、平成二十二年から二十七年にかけて行った酉蓮社本の悉皆調査に基づき、その書誌情報を紹介する[6]。酉蓮社本は全百十一箱三百三十三函(一箱三函)、二千八十五部からなる。ただし第八十三函・第三百三十二函の二函を欠く。内訳は、正蔵が第一至二百十函の千六百六十部、続蔵が第二百十一至三百函の二百六十六部、又続蔵が第三百一至三百三十三函の百四十二部である。三十九冊を欠き、現存の冊数は二千三百五十冊である。なお欠函の第三百三十二函は収録経典・冊数とも不明である。

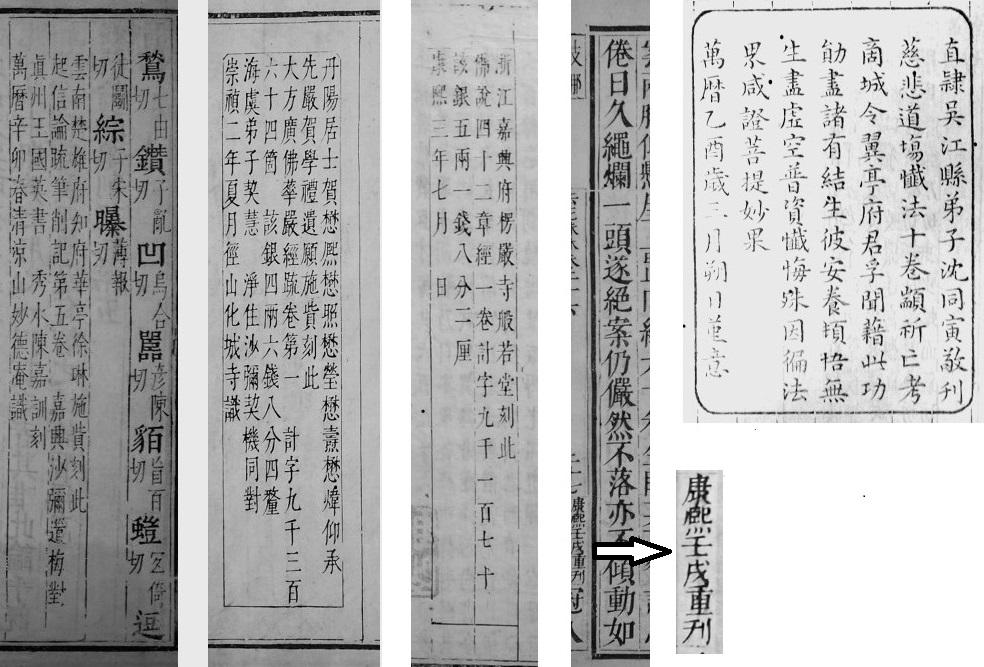

一セットの大蔵経は、写本・刊本を問わず、大抵同じ版式で統一されている。しかしながら嘉興蔵には、①画一的な版式を持つもの(以下「定型」と称す)、②定型とは若干異なる版式を持つもの(以下「準定型」と称す)、③全く異なる版式を持つもの(以下「異版」と称す)、の大きく分けて三種の版式の経典が少なからず混在している(図1)。

定型(中央):双辺、有界、半葉10行20字、版心は上部の枠に「支那撰述」、中部の枠に経典名・巻数・丁数「大方広仏華厳経随疏演義鈔卷第一 二」、下部の枠に千字文とその次序「沙一」が記される。

準定型(左):上部の枠と中部の枠が合体して、経典名・巻数・丁数だけ記載され、下部の枠は黒く刷りつぶされている。

異版(右):単辺、有界、8行17字、句点が付され、版心は単魚尾で、書名の一部「心要」と丁数が記される。

大部分を占める①定型の版式は、双辺、有界、半葉十行二十字、版心に魚尾はなく、上中下の三つの枠があり、上部には経・律・論といった経典の種別、中部に経典名・巻次・丁次、下部に千字文とその次序(一~十、まれに十一)が刷られている。②準定型の版式は、版心の上部や下部の枠が墨丁などになっていて、定型と若干異なるものである。

定型・準定型に対して、匡廓、界線、字詰、版心の形式が定型と異なる③「異版」は、酉蓮社本中、百九十二部含まれており、部数レベルで全体の約九%に当たる。その中には嘉興蔵の開版が開始されたとされる万暦十七年(一五八九)より古い刊記を持つものがあり、嘉興蔵中に既存の版木を流用して印刷されたものが少なからず含まれていたことを示している[7]。

明代には嘉興蔵以前に官版大蔵経の南蔵と北蔵が存在した。嘉興蔵の正蔵は、北蔵の正蔵部分に当たる『大明三蔵聖教目録』四巻、続蔵部分に当たる『大明続入蔵諸集』、及び北蔵未収の南蔵所収経典を収録した『北蔵欠南蔵函号附』に著録された経典からなり、万暦十七年頃に開版が始まり、崇禎十五年(一六四二)頃までに完成したといわれる。続蔵は康煕五年(一六六六)、又続蔵は同十五年までに追加入蔵されたといわれるが、それ以降に彫られた刊記や序跋がしばしば含まれる(図2)。酉蓮社本中、最も年代が新しい刊記は、第二百九十八函第九冊『黔靈赤松領禅師語録』巻第三の康煕三十年の刊記である。

定型:万暦十九年刊記(一番左)、崇禎二年刊記(左から二番目)、清代に入ってから開版された康熙二年刊記(中央)、万暦十八~十九年刊記を持つ『法苑珠林』の補刻葉に見られる康熙二十一年重刊記(右から二番目)。

異版:定型の嘉興蔵の開版が始まった年である万暦十七年より古い、万暦十三年刊記(一番右)。

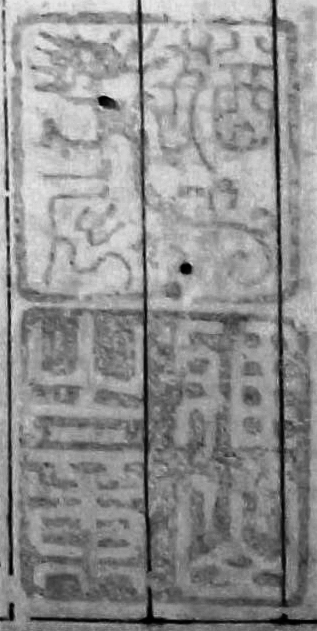

酉蓮社本の各冊巻首には「増上寺/報恩蔵」印、末尾には「雅山/之章」印が捺されている。雅山の学寮を示す「猶龍窟」印はわずか二カ所に確認されるのみである(図3)。

また欠丁を補鈔した丁が数カ所確認できる。特に注目すべきは巻の末丁に対する補鈔であり、本文・校譌・音釈だけでなく、巻末の刊記が補鈔されることもある。これが嘉興蔵の刊記であることから、酉蓮社では欠丁を補鈔する際、嘉興蔵の覆刻本である黄檗版大蔵経ではなく、他寺に所蔵される嘉興蔵を借鈔していたものと考えられる。その候補の一つが天照山光明寺(神奈川県鎌倉市材木座)の所蔵本である。光明寺は江戸時代、浄土宗関東十八檀林の一つとして栄えた寺院で、宝永六年(一七〇九)、伊勢の商人富山浄源の寄進した嘉興蔵が伝わる[8]。酉蓮社本を調査する中で、一冊だけ不鮮明ながら光明寺の納経記が捺された冊が混入していることを発見した(第二十六函第一冊)。これは、酉蓮社では光明寺など嘉興蔵を所蔵する寺院から経典を借り受けて、欠丁を補鈔していた痕跡と考えられる。

三 酉蓮社本と大正蔵の編纂

―初歩的分析調査を通して

まずは、酉蓮社本を使って大正蔵編纂の実態を究明することの意義について述べる。

周知のごとく大正蔵は、大正十一年~昭和九年に近代活字を用いて日本で出版された大蔵経であり、全百巻百冊からなり、三千四百九十三部一万三千五百二十巻の経典を収録する。版式は一頁三段組、一段二十九行十七字からなり、全文に句点を付す。その底本には、増上寺三大蔵経のひとつ高麗再彫本が使われ、校本として増上寺の宋本・元本等が用いられた。増上寺の高麗再彫本にない経典は、宋本・元本や、酉蓮社所蔵の嘉興蔵を用いたほか、黄檗版大蔵経、正倉院の聖語蔵、宮内省図書寮の福州版大蔵経[9]、海外の敦煌文献等が用いられた。こうして出版された初版に対して、昭和三十五年~五十四年に誤脱等を訂正し校本を追加するなどして再刊本が出版された。

大正蔵は、現在、冊子体、ウェブ上のテキスト・画像データベースなど様々な形で、仏典のスタンダードテキストとして国際的に活用されている。その一方、大正蔵の問題点として、誤脱や衍文等の多さや、増上寺三大蔵経に直接当たらず、大正蔵に先んじて、増上寺三大蔵経を用いて活字印刷された縮刷蔵経―実際にはその活字を大きくして校勘を加えた上海の頻伽精舎校刊本を活用していたことなどが近年指摘されている[10]。仏教の教義・制度・歴史等を文献学的に正確に究明しようとするとき、そのテキストの信頼性が重要となることは言うまでもない。よって、この信頼性が大正蔵編纂時にどのような方法でどの程度担保されているのかについて、その底本・校本に用いられたテキストと校勘するなどの方法で明らかにしておく必要がある。しかしながら、増上寺三大蔵経をはじめ大正蔵の底本や校本に用いられたテキストには原本による照合調査が容易でないものが多く、編纂に実際に用いられたテキストを使って問題点の実証的な解明を行うことが非常に困難な状況にある[11]。そこで、実際に大正蔵の編纂に用いられたテキストのうち、ある程度分量のある資料を対象に大正蔵と校勘を行い、その結果を分類分析することで、これまで部分的・感覚的に言及されてきた大正蔵の問題点を、具体的かつ数量的に顕在化させることが可能となると考える。酉蓮社本を用いて大正蔵編纂の実態を究明する意義はまさにこの点にあるのである。

酉蓮社本は、大正蔵編纂時、その底本や校本として百三十部二百三冊七百一巻の経典が採録された。その大部分は、天台宗・華厳宗の経典注釈書(『妙法蓮華経玄義』・『大方広仏華厳経疏』・『大方広仏華厳経随疏演義鈔』等)や禅の語錄(『大慧普覚禅師語錄』等)であり、仏教史書(『仏祖統紀』・『仏祖歴代通載』)の底本にも用いられた。その採録状況を類別すると、酉蓮社本が底本として採録されて他に対校本があるものが百三十部中七十部と一番多く、ついで酉蓮社本が底本で対校本がないものが五十四部あり、酉蓮社本が校本として採録されたものはわずか五部と少ない。なお、ここで酉蓮社本として計上したのは、大正蔵の校記の底本・校本を記した部分に「増上寺報恩藏本」に類する語が記されている経典である。

大正蔵は、先述のように、誤脱を訂正した再刊本が出版されているが、それでもなお誤脱が多い状況にある。そこで、酉蓮社本を用いた部分では実際にどのような傾向が見られるかを調査するため、大正蔵に使われた酉蓮社本百三十部七百一巻中、酉蓮社本が底本で対校本がないもの十一点、酉蓮社本が底本として採録されて他に対校本があるもの二十点、酉蓮社本が校本(甲・乙)として採録されたもの四点の、計約六十卷をサンプルとして両者を校勘した。これは大正蔵に使われた酉蓮社本のわずか八・五%弱ながら、平均的なデータが取れるように、一宗派の経典に偏ることなく、あえて無作為に抽出することで、様々な事例を集めることができた。本稿末の【サンプル調査の対象と校勘結果一覧表】は、今回の調査対象と校勘結果を簡略にリスト化したものである。

サンプル調査の方法は、大正蔵の底本・校本として採録された酉蓮社本を、「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース」(SAT2015)と校勘することで、翻字・校勘の精度等を調査するというものである。手順は、①SATホームページより該当経典の行番号・テキストを抽出し、②このテキストデータを酉蓮社本の写真画像と校勘して異同を記録する。その際、③異体字の範囲に入る文字は一々記録せず、別途リスト化する。④異同箇所を大正蔵の原文[12]と比較し、テキストデータと異同がないか確認し、その結果、SATのテキストデータの誤りであることが判明した場合は、異同として計上しない。⑤「異同件数÷調査対象部分の文字数」で、経典ごとの異同率をおおまかに算出するとともに[13]、⑥校勘結果として経典ごとの異同状況を整理する。上記のサンプル調査の結果明らかになった異同率については、【サンプル調査の対象と校勘結果一覧表】を参照されたい。以下、今回の校勘結果について、いくつか事例を挙げて説明する。

【事例1】異体字の画一化

大正蔵には、酉蓮社本を採録するに当たり、異体字の画一化によってテキストを改変した事例が数多く存在する。今回サンプル調査した約六十巻だけでも、五百組以上の異体字の画一化の例が確認できた。例えば、群・羣は些細な字体の異同であるが、かなり字形の異なる異体字も画一化している。礦・鑛、喏・諾、鹹・醎、碗・椀、膳・饍、笑・咲、函・䤴等のように、偏旁を変えて平易な漢字に改めてしまう例や、難字を同意の通用字に置き換えた例も多い。徘徊、彷彿といった連綿語を、俳佪、髣髴に置き換えた例もある。また、籍・藉、爾・你(儞)、著・着、馮・憑、梨・黎、塗・途等は通用字に置き換えた例であるが、本文の解釈にかかわることもあり、一概に画一化してしまうには問題があろう。

これらは、大正蔵編纂の際、底本に用いた高麗再彫本に頻出する異体字に対処するため、『康熙字典』を頼りに字体の統一を試みた結果である[14]。これによって組み版時の活字の製造・鋳造の労を軽減し、校勘時の混乱・煩雑を整理することができ、かつ読者にとっても格段に読みやすいものとなったことは疑いないが、大正蔵の本文や校記から底本や校本を正確に復元できないことを意味しており、書誌学・版本学の立場から見ると、やはり問題視せざるを得ない。

【事例2】文字の異同・有無・顛倒

まず、酉蓮社本が底本として用いられた経典の事例を挙げる。

例1 T1885_.45.0695a23:聖凡影像交參 四聖六凡。若燈影像交互

例2 T1885_.45.0696c01:妙智也。妄情了法攝境從心得名也。絶相離

例3 T1885_.45.0696c27:故云不壞有也。論肇云。豈待割宰以求通哉。

いずれも『華厳七字経題法界観三十門頌』の例であり、酉蓮社本では、例1の「燈影」の下に「鏡」字があり、例2の「妄」字を「忘」字に作り、例3の「論肇」二字を顛倒して「肇論」に作る。これらの文字の異同、有無、顛倒は、必ずしも不用意なミスが原因とはいえないが、大正蔵編纂時の誤脱や改変等によって生じたものと考えられる。

次に、酉蓮社本が校本として用いられた経典の事例を挙げる。

例4 T1988_.47.0545b23:理。爾欲得會麼。都縁是汝自家無量劫來妄

例5 T1988_.47.0546c20:設是最初一句。師云。九九八十一。僧便禮拜。

例6 T1988_.47.0549b15:3人麼供養。問如何是直截一路。師云。主山

いずれも大正蔵の校本に使われた雲門匡真禅師の語録で、酉蓮社本『古尊宿語録』卷十五至十八に収録される。酉蓮社本では、例4の「汝」字を同意の別字「你」字に作り、例5の「設」字を「何」字に作り、例6の「人麼」二字を顛倒して「麼人」に作るが、大正蔵にはこれらの文字の異同に関する校記が存在しない。これらは大正蔵が底本(徳富猪一郎氏蔵五山版)と校本の酉蓮社本とを校勘した時の校正漏れであると考えられる[15]。

【事例3】料紙の破損等が原因で判読困難な文字の処理

例1T1716_.33.0694c05:體是五分法身。力能動能出堪任道器。作是

例2T2036_.49.0478a28:一教門事要。異同訛正略加考定。據諸傳

例3T2015_.48.0400b15:難經論分化。中間馬鳴龍樹悉是祖師。造論

例1は『妙法蓮華経玄義』の一文で、「是五分法身力」六字が料紙の破損が原因で判読が困難な状況にある。例2は『仏祖歴代通載』の一文で、「略」字が版木の亀裂が原因で全く判読できない状況にある。この二例について、大正蔵では校記に何の注記もなく、判読困難な文字が確定されて本文に記載される。例3は『禅源諸詮集都序』の一文で、「間馬」二字のある箇所が、酉蓮社本では料紙が右上から左下にかけて大きく破損し、破損した丁裏の紙背に「問馬」二字が補鈔されている。しかし、ここでも大正蔵は、校記に何の注記もなく本文に記載し、しかも「問」字を「間」字に作る。上記の他、印刷が不鮮明な文字に対して、大正蔵では注記もなく文字を確定して記載することが頻繁に見られる。校記が煩雑になることを避けたのかもしれないが、酉蓮社本以外のテキストによって文字を確定したのであれば、本来そのことを校記に注記すべきである。

【事例4】大正蔵の底本に使われた酉蓮社本が、部分的に校本と一致する、など

まずは、酉蓮社本が大正蔵の底本であるのに、大正蔵の本文ではなく、校記に記される校本と一致する例を挙げる。

例1T1795_.39.0525c28:生界不6滅。一理齊平故。無増無減

例2T1795_.39.0526b24:覺義2始本。謂心體離念等。二不覺義。謂不如

いずれも『大方広円覚修多羅了義経略疏註』の一文で、甲本は「寛文十年刊宗教大学藏本」である。例1では大正蔵の校記6に「滅=減〈甲〉」(甲本では「滅」字を「減」字に作る)とあるが、酉蓮社本も「減」字に作る。例2では大正蔵の校記2に「始本=本始〈甲〉」(甲本では「始本」を「本始」に作る)とあるが、酉蓮社本も「本始」に作る。

次の二例は、いずれも天台宗の『四教義』であり、酉蓮社本が校本であるのに、大正蔵の校記に記される酉蓮社本の異同が、実際には酉蓮社本に存在せず、酉蓮社本が大正蔵の本文と一致する例である。

例3 T1929_.46.0722a15:爲同禀此教也。7問曰何故不名共教。答曰

例4 T1929_.46.0724b19:佛法意猶有所22闕。一四宗明義言方似滯者。

例3では大正蔵の校記7に「問=同〈甲〉」(「問」字は、甲本(酉蓮社本)では「同」字に作る)とあるが、実際には酉蓮社本も大正蔵の本文と同じく「問」字に作る。例4では大正蔵の校記22に「闕=缺〈乙〉」(「闕」字は、乙本(貞享五年刊宗教大学蔵本)では「缺」字に作る)とある。甲本の酉蓮社本については言及がないが、実際には本文と一致せず、乙本と同じく「缺」字に作る[16]。

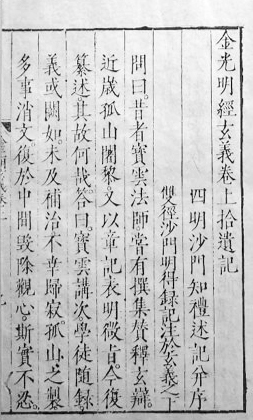

【事例5】大正蔵の底本に使われた酉蓮社本の全文が、実際には校本と一致する

『金光明経玄義』・『金光明経玄義拾遺記』について、大正蔵の校記ではその底本をそれぞれ「清康熙2年刊増上寺報恩藏本」と記載する。ところが、酉蓮社の嘉興蔵には『金光明経玄義拾遺記』一部が伝わるのみである。これは双径の僧明得が隋の智顗の玄義と宋の知礼の拾遺記をひとつにまとめた、所謂双径沙門明得会本であり、康熙二年刊記のない、八行十七字の版式を持つ異版である(図4)。そればかりでなく酉蓮社本の本文は大正蔵の校本である宗教大学(現在の大正大学)蔵承応三年中野小左衛門刊本とほぼ一致する。よって大正蔵は、酉蓮社所蔵の『金光明経玄義拾遺記』の明得会本から『玄義』の本文を抽出して二部に分けたのではないことになる。酉蓮社の嘉興蔵にはこのように異版が収録されているが、現在伝わる他の嘉興蔵のセットには康熙二年刊記を持つ定型版も存在する[17]。このことから、大正蔵編纂時、その校記には「増上寺報恩藏本」を底本と記しておきながら、実は酉蓮社本を底本として使っていなかったことがわかる。

また、今回のサンプル調査の対象には入っていないが、『金光明経文句』・『同文句記』も同じ状況にある。酉蓮社の嘉興蔵には異版の『金光明経文句文句記』一部のみ収録するが、大正蔵は康熙二年刊記を持つ『文句』・『文句記』の二部を底本とする。縮刷蔵経は、大正蔵と同じく、『金光明経玄義』・『同拾遺記』の二部、『金光明経文句』・『同文句記』の二部からなるが、頭注に「此玄義依明載」(「明」は黄檗版大蔵経を指す)などとあるだけで、刊年が康熙二年であるとの情報は記されていない。よって大正蔵の編纂者はどこかで康熙二年刊記を持つ嘉興蔵本を見つけて底本に用いたか、あるいは縮刷蔵経(または頻伽蔵経)を踏襲した際に別の嘉興蔵の刊記から刊年に関する情報を移録し、それを「増上寺報恩蔵本」と記載したものと考えられる。

【事例6】その他(事例1~5に挙げた以外の注意すべき例)

次の三例は、酉蓮社本が底本に用いられた場合の事例である。

例1T2080_.51.0779b17:非龍本 本字避御名其下倣此 承大迦葉阿難爲傳法大

例2T2077_.51.0476c13:看。問如何是慈雲水。師曰急文殊眞禪師法

T2077_.51.0476c14:嗣

例1は『伝法正宗論』の一文であり、「龍本」の「本」字を、底本の酉蓮社本では「木」字に作る。よって大正蔵では「木」字を「本」字に改めたことになるが、そのことに関する校記がない。なお、この部分は北宋の時代に、第四代皇帝英宗の諱「曙」字と、龍樹の「樹」字が同音字であるため、「樹」字を「木」字に避諱して、そのことを「本字避御名其下倣此」(本字(この字)は御名を避く、以下これに倣う)と注記したものである。大正蔵編纂時、この注に「本字」とあることから、「木」字が「本」字の誤りであると勘違いして修正してしまったのであろう。例2は『続伝灯録』の一文で、「文殊眞禪師法嗣」が見出しのため酉蓮社本では改行するが、大正蔵では改行していない。このような改行漏れも数例見つかった。

次の二例は、酉蓮社本が校本(乙本)に用いられた場合の事例であり、ともに『慈悲道場懺法』の一文である。

例3T1909_.45.0927a15:惡。教他行十惡。 4讃歎十惡法。讃歎行十惡

T1909_.45.0927a16:法者。如是一念之間起四十種惡。如是等罪

T1909_.45.0927a17:無量無邊。今日懺悔願乞除滅

例4T1909_.45.0927b29:願乞除滅。又愚癡心16起顛倒行。信於邪師受

例3では校記4に「自讃歎至罪無二十八字依乙本加補之」(讃歎より罪無に至るまでの二十八字は乙本によってこれを加え補う)とある。底本は高麗再彫本であるが、酉蓮社本によって底本の本文を改変して、二十八字を本文に加えている。本文に加えておけば、読者にとって親切であるが、厳密には、本文は改めずに校記に注記するだけにとどめるべきであろう。そもそも大正蔵は、善本を底本として諸本で対校し、その上で最善の本文を取捨選択して大蔵経の「定本」を作成しようとしたのではなく、原則として、底本の原文は改めず、諸本との異同を校記に記すことで校勘記付きの善本大蔵経を作成せんと意図していたのであるが、例3のように、明らかな誤脱の場合、校記に説明を付して本文を改正することも許容されていた[18]。例4では校記16に「起=然〈乙〉」(「起」字は、乙本(酉蓮社本)では「然」字に作る)とある。しかし、実際に酉蓮社本を調べると、底本と同じく「起」字に作る[19]。『慈悲道場懺法』のもう一つの校本(甲本)は元延祐三年刊本(未見)であり、大正蔵の校記が「甲」・「乙」を書き誤った可能性もなくはないが、それよりはむしろ大正蔵が『慈悲道場懺法』の編集に頻伽蔵経を活用した痕跡であると考えられる。縮刷蔵経の底本は明本(黄檗版大蔵経)で、例3・例4が酉蓮社本と一致するのに対し、頻伽蔵経の例4の部分は校記16と同じく「然」字に作る。大正蔵は、頻伽蔵経が明本に依拠していると判断して、校記に「起=然〈乙〉」と記したと考えるのが妥当であろう。

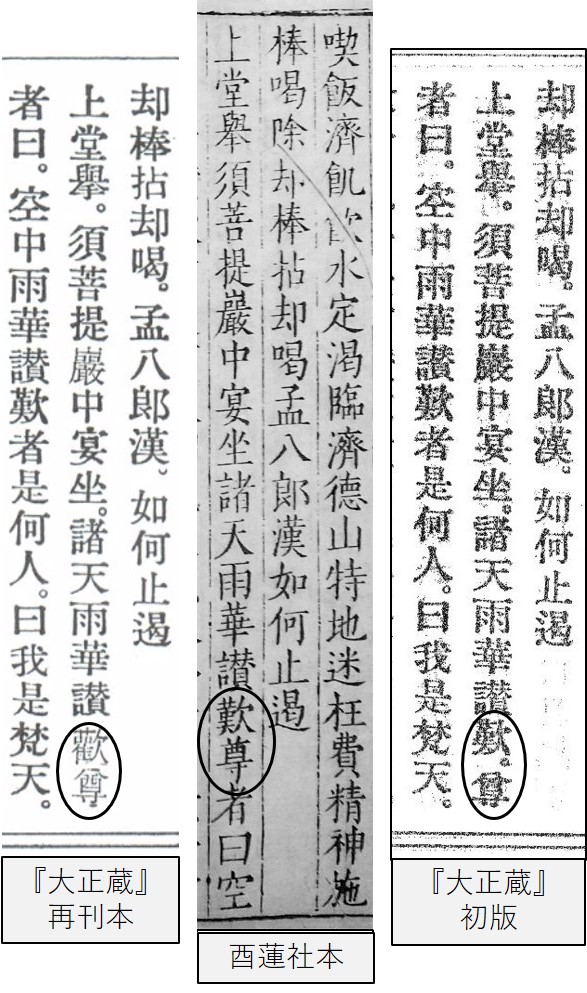

最後に、大正蔵の版の問題について触れておきたい。底本に用いられた酉蓮社本と、大正蔵の本文が異なる事例の中で、まれにそれが大正蔵の版に原因があることがある。今回の調査で気づいた箇所を挙げておく。

T1998A.47.0812c12:上堂擧。須菩提巖中宴坐。諸天雨華讃歡尊

T1998A.47.0812c13: 者曰。空中雨華讃歎者是何人。曰我是梵天。

これは『大慧普覺禪師語録』の一文で、「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース」のテキスト、リンクされた大正蔵の画像とも「歡尊」二字がある。しかし酉蓮社本では「歡」を「歎」に作る。さらに「SAT」の画像をよく見ると、「歡尊」二字は周囲の文字より線が細く違和感がある。そこで東洋文庫所蔵の大正蔵の初版(線装本)を確認すると、酉蓮社本と同じく「歎」に作る(図5)。つまり初版では、酉蓮社本のテキストに従い、さらに「讃歎。尊者曰」と句点を切っていたが、再刊時に句点を削り、「歡尊」に改めたことがわかる。底本、つまり酉蓮社本の文字を改めるのであれば、そのことを記した校記があってしかるべきであるが、再刊本には何の説明もない。これは、大正蔵再刊時に旧版の誤脱を改めようとして、不要な誤りをおかしてしまった例といえる。

おわりに

大正蔵の一頁は、全角で最大一千四百七十九字である。異同率が〇・〇七%を超えると、一頁に一件以上の異同が存在する状態であり、それが単純な誤脱等の場合は校勘を経たテキストとしては問題がある。【サンプル調査の対象と校勘結果一覧表】を見ると、今回、異同率が〇・〇七%を超えた経典は三十五部中二十三部あり、大正蔵のテキストには、底本・校本の再現性・正確性の点で非常に問題があることが改めて浮き彫りとなった。

とくに問題となるのは、底本の酉蓮社本と大正蔵本文との間に異同がある場合、酉蓮社本のテキストが、校記に記された校本と一致する例が予想外に多いことである。これは、校勘の際に底本と校本を混同して記録し間違えたり、頻伽蔵経を明本の代替に用いたことに原因があると見られ、テキストの信頼性を著しく損うものである。また大正蔵の初版では底本に従っていた部分を、再刊時に注記もなく改めてしまう事例が存在した点にも注意が必要である。

なお、今回の調査では、縮刷蔵経・頻伽蔵経との関係についての分析にはまだほとんど及んでいない。『大日本校訂大蔵経目録』(弘教書院、一八八五年十二月)を使って比較した限りでは、大正蔵に採録された酉蓮社本の経典は、ほぼすべて縮刷蔵経に収録されている。このことは、縮刷蔵経が嘉興蔵の覆刻本である黄檗版大蔵経を「明蔵」として底本・校本に使ったことを考えれば容易に想像できることである。そうであれば、大正蔵に収録される他の経典や、今回取り上げた『慈悲道場懺法』の例のように、底本を「増上寺報恩藏本」と記しながら、実際には縮刷蔵経・頻伽蔵経に依拠した経典がある可能性があり、酉蓮社本、大正蔵本(初版・再刊本)、縮刷蔵経・頻伽蔵経本を比較対照しながら、実態解明に取り組んでいく必要がある。

今後は、今回のサンプル調査をベースに、大正蔵の底本・校本に用いられた原本に直接当たって調査できる優位性を活用し、調査範囲を酉蓮社本の該当経典全体に拡大し、かつ縮刷蔵経・頻伽蔵経との関係について分析を加え、大正蔵の問題点を顕在化させながら、その編纂の実態に迫ってみたい。その際、些末な問題にとらわれて、単なる批判に終わることのないよう、大正蔵の価値を批判的に再認識すると同時に、その成果を十二分に活用して調査・研究に取り組んでいく必要があろう。

かつて藤枝晃氏は、カリフォルニア大学バークレー校の講義で各国の学生等とともに、大正蔵のうち約二十巻を対象に、高麗再彫本をはじめ房山石経・金蔵と校正し、加筆訂正等の傾向を分析した上で、新たに諸本の正確な部分を寄せ集めた「百衲本」の大蔵経を編纂することを提案した[20]。近年では、方広錩氏がコンピュータと研究者の分業による仏典デジタル化への新しい道を提示している。方氏の考えは、コンピュータによって作業量の削減と作業内容の質的保証をはかり、誰もが原文画像に遡りうる形でのデジタル化を進め、校勘記の作成をプログラムによって自動化し、研究者によって異なる見解を同時に保存・開示して研究の深化に備え、これによって仏典のテキストが最終的に完璧な状態に達するというもので、すでに敦煌遺書中の典籍から着手しているとのことである[21]。その他「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース」やCBETA中華電子仏典協会等が取り組む仏典デジタル化の動向を見据えながら、筆者自身も酉蓮社本を用いて大正蔵の編纂の実態を究明することで、新たな大蔵経の編纂に貢献していきたい。

最後に、酉蓮社本の調査に全面的に御支援御協力頂いた酉蓮社の青木照憲御住職に深甚の謝意を表したい。また本稿のもととなった佛教史学会学術大会での口頭発表では、大正蔵編纂時の異体字処理の問題や縮刷蔵経・頻伽蔵経との関係等について、松永知海先生、梶浦晋先生より貴重な御助言を賜った。ここに記して篤く御礼申し上げたい。

本研究はJSPS科研費JP18K00073の助成を受けたものである。

注

- 金山正好『増上寺三大蔵経目録解説』(増上寺、一九八二年)「三大蔵経の活用」、梶浦晋「近代日本における漢訳大蔵経出版史」(『月刊しにか』一九九二年六月号、大修館書店)、同「近代における大蔵経の編纂」(『常照―佛教大学図書館報』51、佛教大学図書館、二〇〇二年三月)、船山徹「漢語仏典―その初期の成立状況をめぐって」(『漢籍はおもしろい』、研文出版、二〇〇八年三月)、松永知海「日本近代における『黄檗版大蔵経』の活用」(『東アジアにおける宗教文化の総合的研究』、アジア宗教文化情報研究所、二〇〇八年三月)、梶浦晋「日本近代出版の大蔵経と大蔵経研究」(『縮刷蔵経から大正蔵経へ 平成26年度秋期特別展関連シンポジウム』、佛教大学宗教文化ミュージアム、二〇一四年十一月)等を参照。^

- 本節は、拙著『酉蓮社志稿』(酉蓮社、二〇一二年九月)による。詳細は、酉蓮社ホームページで公開中のPDF版を参照されたい(https://yuurenja.org/u-renja/_src/2221/yuurennjasikou.pdf?v=1748604117785)。新たな知見を記した場合は、その根拠等を本稿注に記載した。^

- 雅山の学寮の名が「猶龍窟」であったことは、酉蓮社本のうち第四百十四函第六冊『阿毘達磨大毘婆沙論』巻第三十末等二箇所に「雅山/之章」印とともに「猶龍窟」印(図3)が捺されていること、宝暦二年正月に雅山が作成した文書『檀謝仰渡覚』の末に「学頭雅山」の署名と「猶龍」印(墨印)が捺されていることから間違いない。

猶龍窟に住した人物の中で最も著名なのは、養鸕徹定(一八一四~九一)である。天保十三年(一八四二)四月二十九日、徹定は増上寺第六十三世瑞誉巨東の命で新谷学寮の学寮主となった(木本弘昭「徹定上人年譜稿(増訂)」(『佛教文化研究』第三十六号「養鸕徹定上人特集」、浄土宗教学院、一九九一年九月)等を参照)。この学寮が猶龍窟であったことは、徹定編『縁山詩叢前編』二巻(京都大学附属図書館蔵、嘉永三年刊本)の見返しに「猶龍窟蔵」と見えること、明治三年(一八七一)十二月から翌年正月にかけて長崎で交流した中国人金嘉穂に「猶龍窟」の偏榜(扁額)を書してもらっていることなどからわかる(町泉寿郞「養鸕徹定と金嘉穂の明治四年、長崎における筆談記録」(『日本漢文学研究』第四号、二松學舍大学21世紀COEプログラム、二〇〇九年三月)を参照)。

その後、猶龍窟は徹定の弟子心海、崇禅、貞道によって継承され、貞道が最後の窟主となった(牧田諦亮「徹定上人の生涯」(『佛教文化研究』第三十六号「養鸕徹定上人特集」(前掲))を参照)。拙著『酉蓮社志稿』の図版「【7】文政2年・天保13年の南四谷・酉蓮社」(八六頁)、「【11】明治2年1月当時の南四谷」(八九頁)で復元したように、徹定の学寮は酉蓮社の北隣、東から二軒目に位置し、明治二年当時は崇禅の寮であったことから、ここが猶龍窟であったと考えられる。徹定以前には、文政二年(一八一九)当時、蔵司職を務めていた静山(摂山『三縁山志』巻二「経蔵」条を参照)が住していた。^ - 祐天寺研究室の石川達也氏の御教示による。祐天寺研究室伊藤丈主編『祐天寺史資料集』第一巻上(祐天寺、二〇〇二年三月)の『明顕山寺録撮要』壱「明顕山祐天寺資法脈図」に「貫蓮社練誉上人天阿大愚慈航雅山大和尚。生実大巌寺迁化也、宝暦七丑五月十八日寂、此上人縁山二臘席之日、請為起立香誉之法資、然席抦勤功有其憚、故奏為開山影前弟子、三脈附法属法系之列。」とある(一二頁)。^

- 本稿注[4]所引の『明顕山寺録撮要』壱「明顕山祐天寺資法脈図」の「誠蓮社実誉上人称阿愚道祐応和尚」条を参照(一四頁)。^

- 酉蓮社本の目録については、拙著『酉蓮社収蔵嘉興版大蔵経目録』(酉蓮社、二〇一二年三月)を参照。そのPDF版は、酉蓮社ホームページで公開されている(https://yuurenja.org/u-renja/_src/2220/minnzoumokuroku.pdf?v=1748604117785)。^

- 酉蓮社本では異版であった経典が、他の図書館等に所蔵される嘉興蔵では、定型版で収録されていることがままある。このことは、嘉興蔵の印造の歴史の中で、かつては既存の版木で印刷された経典が、時代が経つにつれ、新たに開版した定型の版木に交換されていったことを示している。松永知海「日本近世の大蔵経出版について」(『常照―佛教大学図書館報』51(前掲))を参照。^

- 光明寺本の各冊に刷られた納経記には「恭玆發心就相陽鎌倉光明淨寺建於瑤藏鎭奉/於大藏經全部并備續又續總計貳千四百七拾/有一卷三百四拾五帙焉(中略)当時寺主五十四世松譽大和尚/寶永第六歳旅己丑林鐘月日/勢州射和富山氏深譽淨源敬白」とある。^

- 會谷佳光「38〔大蔵経〕(或一切経)1454種5733巻附字函釈音532巻」(宮内庁書陵部蔵漢籍研究会編『図書寮漢籍叢考』(汲古書院、二〇一八年二月)図録編「Ⅲ宋版」所収)を参照(一五七~一五九頁)。^

- 本稿注[1]の諸論文を参照。なお、縮刷蔵経は正式には『日本校訂大蔵経』といい、明治十四年、島田蕃根・福田行誡等が弘教書院を設立して出版を開始し、同十八年に完成したもので、八千五百三十四巻四十帙四百十八冊からなり、増上寺の高麗再彫本を底本として宋思渓版大蔵経・元普寧寺版大蔵経・明蔵(黄檗版大蔵経)と対校して、金属の五号活字を使用して刊行したものである。頻伽蔵経は正式には『頻伽精舎校刊大蔵経』といい、宣統三年(一九一一)、棲霞山十三世宗仰印楞がユダヤ人豪商ハットン夫妻の援助と章炳麟の協力を得て上海に頻伽精舎を設立して出版したもので、民国九年(一九二〇)に完成した。縮刷蔵経の誤脱を訂正し、日本撰述部を除外して校異を削除したもので、八千四百十六巻四十帙四百十四冊からなり、四号活字を使用した。^

- 船山徹「漢語仏典―その初期の成立状況をめぐって」(前掲)八〇頁を参照。^

- 今回使った大正蔵の原文は、大正蔵の普及版とSATの原文画像データで、いずれも大正蔵の再刊本である。^

- 経典ごとの異同率を算出する際には、異同があった字数ではなく、ひと続きの異同であれば、例えば五字でも一件の異同として数えたため、大まかな数字となっている。^

- 大正蔵編纂時、異体字の処理に苦心したことは、山崎精華「異字の選択に就いて 附校合内規」(『現代仏教』第五巻第五十五号「大正新脩大蔵経完成記念号」、大雄閣書房、一九二八年十一月)に詳述されており、小野玄妙、山崎精華、三明永無三氏によって三度にわたって異字表の作成が行われ、「校合内規」が完備されたという。永﨑研宣「デジタル化の現場から見えてくる大正新脩大蔵経」(前掲注[1]『縮刷蔵経から大正蔵経へ』所収)には、「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース」の開発でも字形の確定に苦心したことが記されている。^

- 誤字・誤植の問題については、末木文美士「大蔵経」(『日本の仏教』「5ハンドブック日本仏教史」(法蔵館、一九九六年四月)所収)の中で、『入真言門住如実見講演法華略儀』・『東域伝灯目録』とそれぞれの底本である高山寺本との間に多数の異同があると指摘し(一六五~一六七頁参照)、船山徹「漢語仏典―その初期の成立状況をめぐって」(前掲)の中で、『広弘明集』巻第二十七「統略浄住子浄行法門」中に本文・校記合わせて百カ所以上の誤りが見つかったと指摘する(七八~七九頁参照)。^

- 同様の例として、末木文美士氏は『入真言門住如実見講演法華略儀』と底本の高山寺本との間に見られる三百五十五カ所の異同のうち乙本(寛政二年刊大正大学蔵本)と一致するものが少なくないと指摘し、その理由として、入手しやすい別のテキストに高山寺本との異同を書き込んだことによって生じたミスであろうと推測する(「大蔵経」(前掲)一六六~一六七頁参照)。^

- 『明版嘉興大蔵経』(新文豊出版公司、一九八七年)第三冊所収本、東京大学総合図書館所蔵の嘉興蔵第二〇九帙所収本には康熙三年の刊記がある。^

- 大正蔵編纂時の原則は、松永知海編『秋期特別展近代の大蔵経と浄土宗―縮刷蔵経から大正蔵経へ―』(佛教大学宗教文化ミュージアム、二〇一四年十月)「列品解説」に翻刻された『校合内規』(日下無倫氏旧蔵、大谷大学図書館蔵)の「考異記入の方針」第3条に記されている(八〇~八一頁参照)。^

- 麗本の『慈悲道場懺法』(無刊記)は、高麗再彫本の正蔵ではなく、同治四年(一八六五)に補入された「補板」部分に収録されるため(大屋徳城「朝鮮海印寺経板攷―特に大蔵経補板並に蔵外雑板の仏教文献学的研究」(『東洋学報』第十五巻第三号、一九二六年四月)三一二~三一七頁参照)、李朝世祖期の刷本である増上寺の麗本(『増上寺三大蔵経目録解説』(前掲)「高麗版大蔵経」四六頁参照)には「補板」部分が含まれておらず、『増上寺史料集』附巻(大本山増上寺、一九八三年六月)の文化財目録にも『慈悲道場懺法』は著録されていない。よって大正蔵の底本は増上寺の麗本ではなかったことになる。『高麗大蔵経』第四十七巻(東国大学校訳経院・出版部、一九七六年)を見ると、例3は「讃歎~罪無」二十八字の二行分を欠き、例4は「起」に作るから、大正蔵の底本が麗本であることは間違いない。大正蔵ではしばしば忍澂の校正本や高野山所蔵の麗本によって増上寺の麗本の欠落等を補っているのによれば、増上寺以外の麗本を底本に用いた可能性がある。^

- 「新たな大蔵経編さんの時代 米加大から帰国の藤枝晃さんに聞く」(『朝日新聞』一九九〇年七月七日大阪夕刊)を参照。^

- 方広錩「古籍数字化視野中的《大蔵経》」(前掲注[1]『縮刷蔵経から大正蔵経へ』所収。髙津孝訳「古典籍デジタル化という視野における『大正蔵』」を併載)を参照。^

【サンプル調査の対象と校勘結果一覧表】

〈凡例〉

本表では、酉蓮社本・大正蔵本の情報、および校勘結果としての異同率について、下記のとおり①②③に分けて記した。

①酉蓮社本の経典番号、書名・巻数、(出版事項)

②【大正蔵の経典番号、収録箇所、校記の底本・校本に関する記載と種別】

なお、校記の底本・校本に関する種別は、下記の略号を用いて、大正蔵が酉蓮社本をどのように採録したかを記した。アルファベットの後ろに「*」が付いているものは、大正蔵の校記において、報恩蔵本であることが明記されていないことを指す(例:増上寺藏明本)。

A=酉蓮社本が底本で対校本がないもの

B=酉蓮社本が底本として採録されて他に対校本があるもの

C=酉蓮社本が校本(甲・乙)として採録されたもの

③[異同率(調査巻数)]

なお、酉蓮社本の経典番号は、『昭和法宝総目録』 第 2 巻所収『大明三蔵聖教北蔵目録』著録経典の上に付された番号を用いた。出版事項の「不明年刊」は、刊記があるものの出版年が記載されていないものを指し、その末に「*」とあるのは、該当経典には刊記がなく、同巻で後出の経典に見える刊記に依拠したものを指す。

異同率は、異同のあった件数÷調査した文字数で算出し、調査巻数は経典の総巻数に対して何巻調査したかを記す。

| ①0674 佛説四十二章經1卷(康熙3年刊)②【1794 経疏部7 <原>清康熙三年刊増上寺報恩藏本 A】③ [7件/8,794字=0.08%(1/1巻)] |

| ①1502 慈悲道場懺法10卷(萬暦13年刊)②【1909 諸宗部2 <原>麗本, <甲>元延祐三年刊本, <乙>明万暦十三年刊増上寺報恩藏本 C】 ③[19件/13,330字=0.14%(2/10巻)] |

| ①1518 六祖大師法寶壇經1卷坿六祖大師縁起外紀1卷(萬暦37年刊)②【2008 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本, <宮>宮内省圖書寮藏寫本, <甲>萬治二年刊大谷大學藏本 B】 ③[16件/26,432字=0.06%(2/2巻)] |

| ①1521 傳法正宗論2卷坿音釋(崇禎6年刊)②【2080 史伝部3 <原>増上寺報恩藏明本, <宮>宮内省圖書寮宋本 B】 ③[9件/15,416字=0.06%(2/2巻)] |

| ①1525 大慧普覺禪師語録30卷(萬暦13年刊)②【1998A 諸宗部4 <原>増上寺報恩藏明本, <宮>宮内省圖書寮藏五山版, <甲>徳富猪一郎氏藏五山版 B】 ③[23件/13,049字=0.18%(2/30巻)] |

| ①1527 妙法蓮華經玄義10卷(無刊記)②【1716 経疏部1 <原>増上寺報恩藏明本 A】 ③[6件/34,046字=0.02%(2/10巻)] |

| ①1541 〔金光明經玄義〕(1542拾遺記中にあり)②【1783 経疏部7 <原>清康熙二年刊増上寺報恩藏本, <甲>正保四年刊宗教大學藏本 B】 ③[41件/15,805字=0.26%([2/2巻])] |

| ①1542 金光明經玄義拾遺記2卷(無刊記)②【1784 経疏部7 <原>清康熙二年刊増上寺報恩藏本, <甲>承應三年刊宗教大學藏本 B】 ③[152件/49,715字=0.31%(2/2巻)] |

| ①1562 四教義6卷(順治18年刊)②【1929 諸宗部3 <原>萬治二年刊宗教大學<甲>(「藏」字ノ誤リカ)本, <甲>順治十八年刊増上寺報恩藏本, <乙>貞享五年刊宗教大學藏本 C】 ③[13件/23,040字=0.06%(2/6巻)] |

| ①1582 大方廣佛華嚴經疏60卷(崇禎2-5年刊)②【1735 経疏部3 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>徳川時代刊今津洪獄氏藏本 B】 ③[3件/20,449字=0.01%(2/60巻)] |

| ①1583 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔90卷(崇禎2-5年刊)②【1736 経疏部4 <原>明崇禎年中刊増上寺報恩藏本, <甲>徳川時代刊今津洪地獄氏藏本, <乙>正慶元年刊小野玄妙氏藏本 B】 ③[7件/22,416字=0.03%(2/90巻)] |

| ①1594 佛説盂蘭盆經疏2卷(崇禎17年刊)②【1792 経疏部7 <原>明崇禎十七年刊増上寺報恩藏本, <甲>徳川時代刊宗教大學藏本 B】 ③[6件/10,699字=0.06%(2/2巻)] |

| ①1595 金師子章雲間類解1卷(萬暦20年刊)②【1880 諸宗部2 <原>萬暦二十年刊増上寺報恩藏本 A】 ③[5件/4,722字=0.11%(1/1巻)] |

| ①1596 佛説阿彌陀經疏1卷(萬暦20年刊)②【1759 経疏部5 <原>明萬暦二十年刊増上寺報恩藏本 A】 ③[3件/3,738字=0.08%(1/1巻)] |

| ①1608 般若波羅蜜多心經註解1卷(無刊記)②【1714 経疏部1 <原>増上寺報恩藏明本 A】 ③[2件/2,971字=0.07%(1/1巻)] |

| ①1609 金剛般若波羅蜜經註解1卷(崇禎5年刊)②【1703 経疏部1 <原>増上寺藏明本, <宮>康暦二年刊宮内省圖書寮藏本 B*】 ③[12件/14,784字=0.08%(1/1巻)] |

| ①1620 起信論疏筆削記20卷(萬暦19年刊)②【1848 諸宗部1 <原>明萬暦十九年刊増上寺報恩藏本, <甲>延寶五年刊宗教大學藏本 B】 ③[7件/16,460字=0.04%(2/20巻)] |

| ①1623 大方廣圓覺修多羅了義經略疏註2卷(無刊記)②【1795 経疏部7 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>寛文十年刊宗教大學藏本 B】 ③[18件/17,107字=0.11%(0.5/2巻)] |

| ①1631 佛祖歴代通載22卷目録1卷(隆慶5, 萬暦2-4年刊, 不明年刊)②【2036 史伝部1 <原>明本増上寺報恩藏本, <甲>縮冊大藏經 B】 ③[76件/26,174字=0.29%(3/23巻)] |

| ①1640 大乘百法明門論2卷(萬暦18年刊)②【1836 論疏部1 <原>明萬暦十八年刊増上寺報恩藏本, <甲>徳川時代刊大谷大學藏本 B】 ③[5件/9,410字=0.05%(2/2巻)] |

| ①1641 禪源諸詮集都序2卷(萬暦35年刊)②【2015 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>元禄十一年刊大谷大學藏本 B】 ③[19件/24,314字=0.08%(2/2巻)] |

| ①---- 八識規矩補註2卷(萬暦18年刊)②【1865 諸宗部2 <原>明萬暦十八年刊増上寺報恩藏本 A】 ③[11件/12,999字=0.08%(2/2巻)] |

| ①1646 永明智覺禪師唯心訣1卷(萬暦37年刊*)②【2018 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>延寶八年刊宗教大學藏本 B】 ③[8件/4,609字=0.17%(1/1巻)] |

| ①1646 定慧相資歌1卷(萬暦37年刊*)②同上 ③[0件/815字=0.00%(1/1巻)] |

| ①1646 警世1卷(萬暦37年刊*)② 同上 ③[0件/910字=0.00%(1/1巻)] |

| ①1647 禪宗決疑集1卷(萬暦36年刊)②【2021 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本 A】 ③[13件/9,692字=0.13%(1/1巻)] |

| ①1648 黄檗山斷際禪師傳心法要1卷(不明年刊)②【2012A 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>寛文十三年刊宗教大學藏本 B】 ③[3件/6,628字=0.05%(1/1巻)] |

| ①1648 黄檗山斷際禪師宛陵録1卷(不明年刊)②【2012B 諸宗部5 <原>増上寺報恩藏明本, <甲>寛文十三年刊行宗教大學藏本 B】 ③[5件/4,535字=0.11%(1/1巻)] |

| ①1650 華嚴七字經題法界觀三十門頌2卷(康熙3年刊)②【1885 諸宗部2 <原>増上寺報恩藏明本 A】 ③[36件/19,891字=0.18%(2/2巻)] |

| ①1652 續傳燈録36卷(崇禎8-9年刊)②【2077 史伝部3 <原>増上寺報恩藏明本 A】 ③[20件/17,235字=0.12%(2/36巻)] |

| ①1653 古尊宿語録48卷 (卷4-5)(萬暦41-42年刊)②【1985 諸宗部4 <原>永享九年版徳富猪一郎氏藏本, <明>増上寺報恩藏明本古尊宿語録之内, <宮>宮内省圖書寮藏本, <甲>慶安二年版大谷大學藏本, <乙>延徳三年版徳富猪一郎氏藏本 C】 ③[14件/17,402字=0.08%(2/2巻)] |

| ①1653 古尊宿語録48卷 (卷15-18)(萬暦43年刊)②【1988 諸宗部4 <原>徳富猪一郎氏藏五山版, <明>萬暦四十三年刊増上寺報恩藏本古尊宿語録之内, <宮>宮内省圖書寮藏五山版, <甲>寛永十七年刊大谷大學藏本 C】 ③[42件/43,629字=0.10%(4/4巻)] |

| ①1653 古尊宿語録48卷 (卷19)(萬暦43年刊)②【1994A 諸宗部4 <原>増上寺報恩藏明本古尊宿語録之内,題號新加 A】 ③[6件/8,056字=0.07%(1/1巻)] |

| ①1653 古尊宿語録48卷 (卷20-22)(萬暦43年刊)②【1995 諸宗部4 <原>増上寺報恩藏明本古尊宿語録之内,題號新加 A】 ③[23件/26,000字=0.09%(3/3巻)] |

| ①1655 佛祖統紀54卷目録1卷(無刊記)②【2035 史伝部1 <原>明本増上寺報恩藏本, <甲>大日本續藏經 B】 ③[28件/23,460字=0.12%(3/55巻)] |

ーーーーーーーーーーーー