このサイトについて

このサイトでは、酉蓮社(旧増上寺報恩蔵)が所蔵する嘉興版大蔵経の悉皆調査に基づいて作成・整理した書誌情報を公開しています。2025年5月現在、正蔵の収録仏典1,675点のうち1,617点の画像を閲覧いただけます。今後、続蔵、又続蔵についても順次画像を公開していく予定です。

酉蓮社蔵嘉興版大蔵経の概要については、こちらをご覧ください。

データベースの利用方法については、「データベースの利用方法」・「項目の説明」をご覧ください。

本データベースは、JSPS科研費18K00073、21H04345、25H00464の助成を受けたものです。

本科研のメンバーは、下記のとおりです。

研究代表者

- 會谷佳光(東洋文庫研究員)

研究分担者

酉蓮社本の悉皆調査、およびデジタル撮影にあたっては、酉蓮社の青木照憲住職、細川聡洋副住職にひとかたならぬご協力を賜りました。ここに記して、深甚の謝意を表します。

2025年5月24日

會谷 佳光

酉蓮社蔵嘉興版大蔵経の概要

- 本目録は、酉蓮社(旧増上寺報恩蔵)に収蔵される嘉興版大蔵経(以下「嘉興蔵」)の目録である。明代に刊行された大蔵経には、嘉興蔵の他に官版大蔵経の南蔵・北蔵があるが、日本へはほとんど伝わっていない。嘉興蔵は、万暦年間(1573~1620)、達観真可・密蔵道開等の主持のもと、江南の杭州府余杭県径山の寺院等で開版・印刷され、これを嘉興府秀水県の楞厳寺で装訂・販売した。方冊本で装訂されたため利用しやすく、かつ南蔵・北蔵よりもはるかに入手しやすかったため仏教の普及に大きな役割を果たし、日本にも40~50蔵輸入されたと言われている。

- 嘉興蔵は一般に「明版」・「明本」と呼ばれるが、明代に刊行が始まったというに過ぎず、清代に入ってからも開版・印刷され続けていた。酉蓮社蔵本も康煕年間(1662~ 1722)の刊記を持つ経典を多数含んでおり、清代に印刷されたものである。

本目録は、「正藏」・「續藏」・「又續藏」の三つの部分からなる。

正蔵は、北蔵の正蔵に当たる『大明三蔵聖教目録』4巻、続蔵に当たる『大明続入蔵諸集』1巻、及び北蔵未収の南蔵所収経典を収録した『北蔵欠南蔵函号附』1巻からなり、万暦17年(1589)頃に開版が始まり、崇禎15年(1642)頃までに完成したとされる。

続蔵は康煕5年(1666)、又続蔵は康煕15年(1676)までに追加入蔵されたと言われるが、それ以降の刊記や序跋がしばしば含まれる。また、その収録経典や収録順は印刷時期によって異なる。

※以上は、會谷佳光編『「酉蓮社(旧増上寺報恩蔵)蔵嘉興版大蔵経目録』(酉蓮社、2012年刊)の「凡例」1~3を転載したものである。

データベースの利用方法

本データベースでは、ユーザのために以下の3つの検索方法を提供しています。

函・冊から調べる方法

酉蓮社本に収録される仏典を、函・冊という物理的単位から検索することができます。

【使い方】

ご覧になりたい函を「函の一覧」から選択してください。「冊の一覧」にその函に含まれる冊が一覧表示されます。一度に複数の冊を選択することもできます。

書誌をご覧になりたい場合は、「冊の一覧」からご覧になりたい冊を選んで「書誌を見る」をクリックしてください。

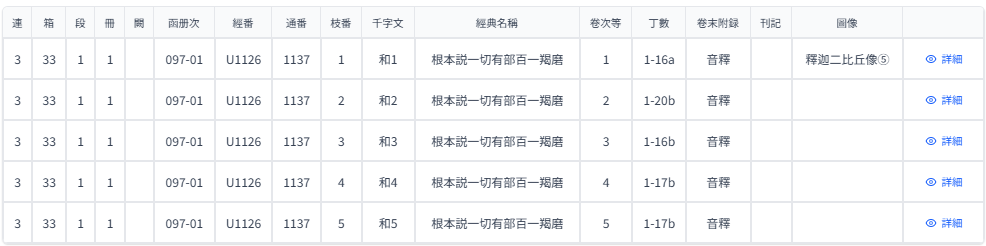

その冊に収録される「詳細目録」が一覧表示されます。

「冊の一覧」の「リセット」をクリックすると書誌の選択が解除されます。

画像をご覧になりたい場合は、「冊の一覧」のご覧になりたい冊の右側にある「画像を見る」(青いボタン)をクリックしてください。

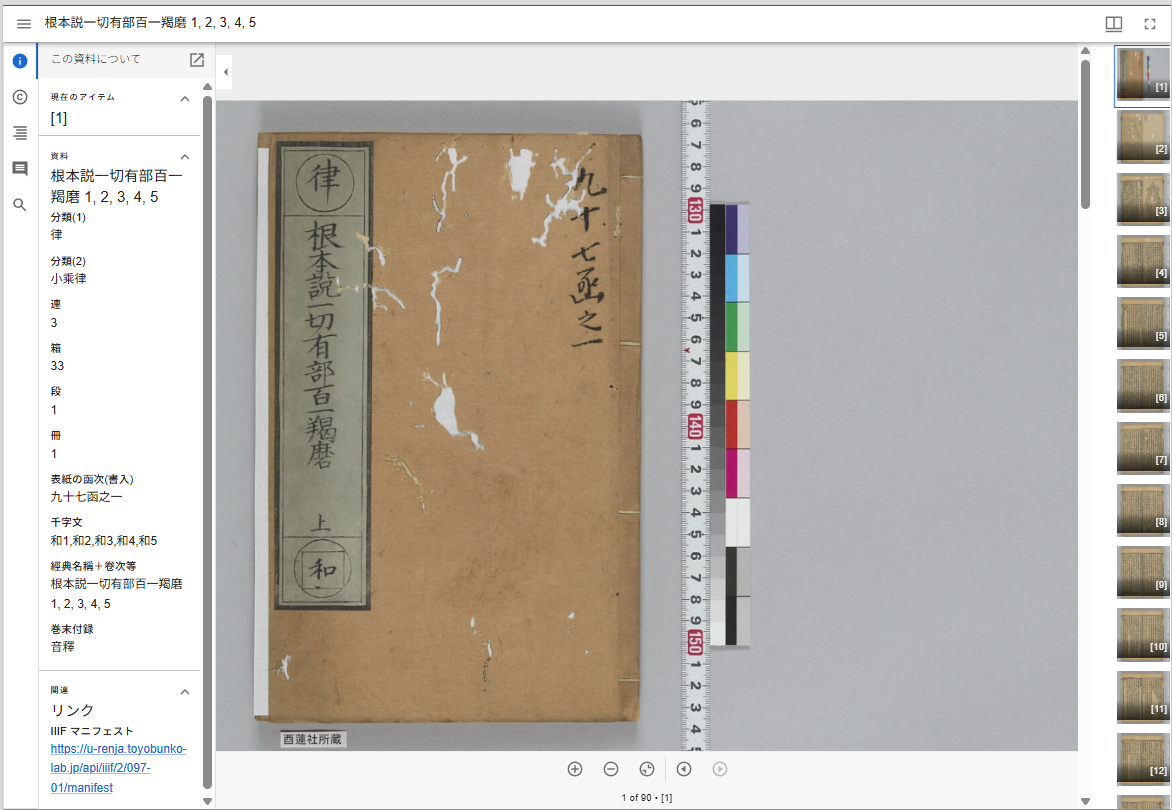

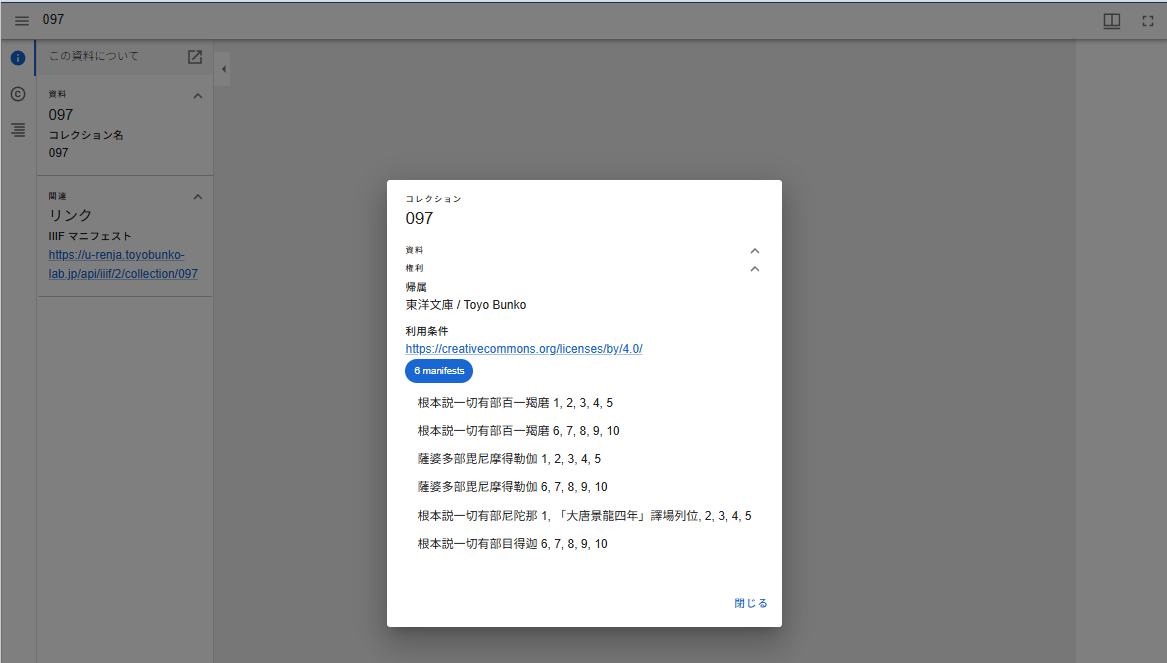

ご覧になりたい冊の画像が開きます。

函に含まれるすべての冊の画像をご覧になりたい場合は、右上にある紫色の「画像を見る」をクリックしてください。

「コレクション」からご覧になりたい部分をクリックしてください。

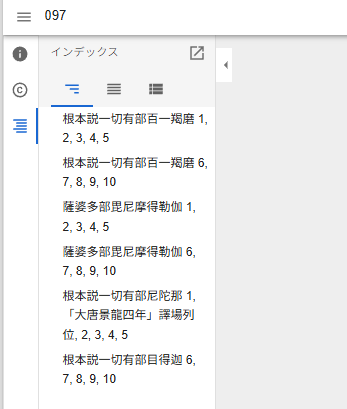

左側の「インデックス」から選ぶこともできます。

書名目録による検索

酉蓮社本に収録される仏典を、仏典単位で検索できます。基本的な書誌情報や『大正新脩大蔵経』の収録状況も調べることができます。

【使い方】

検索窓に検索したいキーワードを入力してください。異体字でも検索できます。

〈検索結果の一例〉

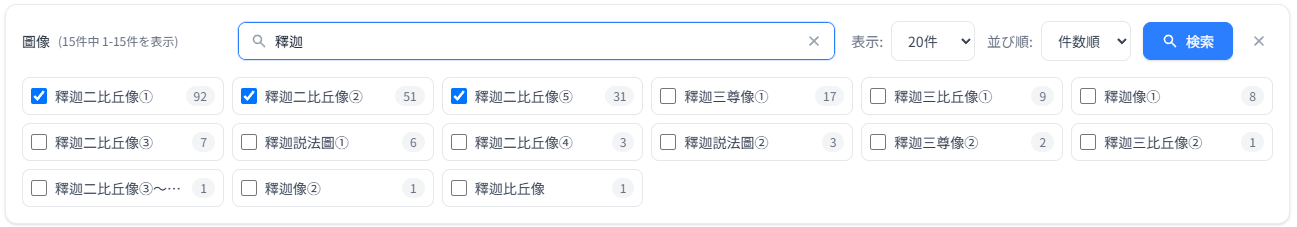

ファセットを使った絞り込み検索ができます。ファセットの検索窓では異体字での検索はできません。

検索窓への入力と、複数のファセットを組み合わせて、複合検索を行うことができます。入力・選択後、「検索」をクリックしてください。

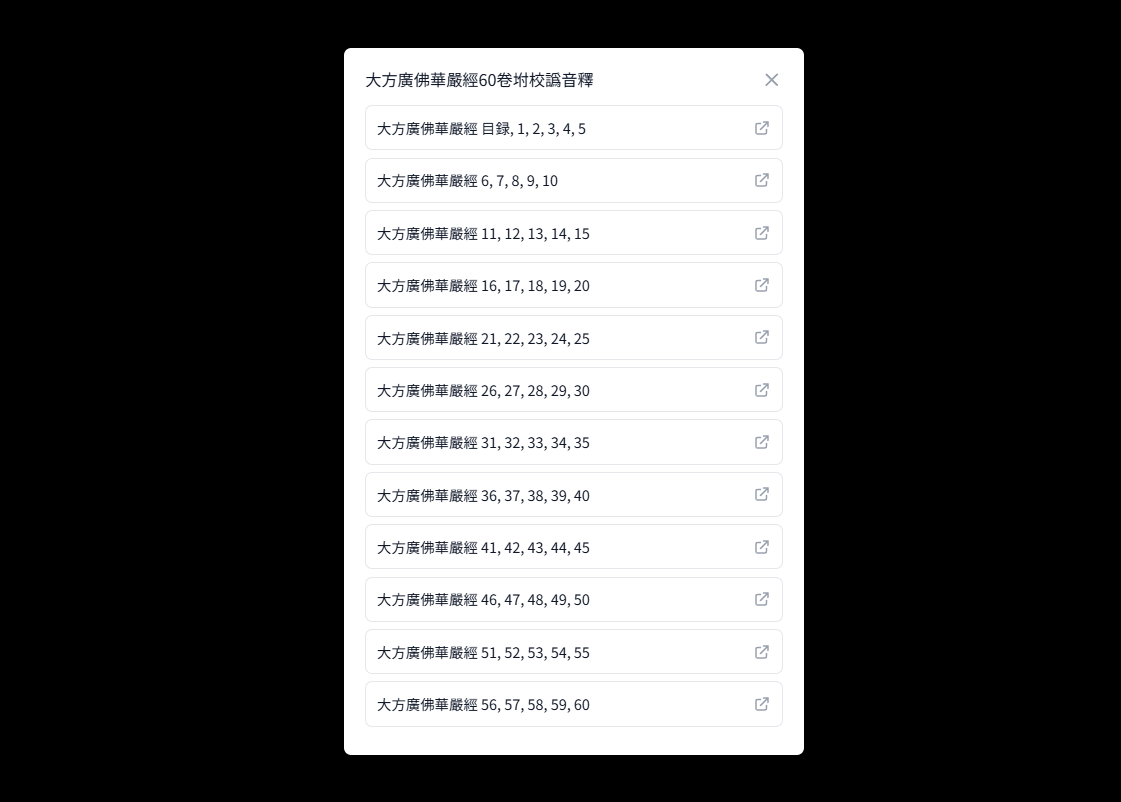

巻単位の書誌情報をご覧になりたい場合は、「詳細目録を見る」をクリックしてください。

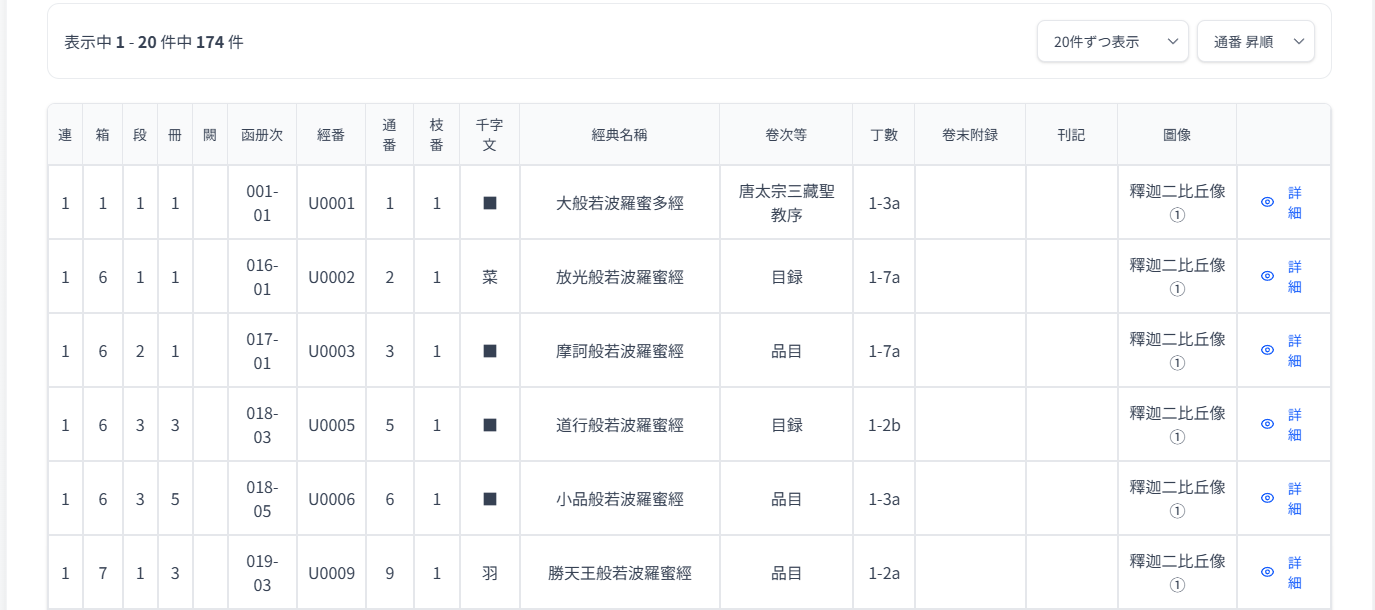

〈詳細目録の一例〉

画像をご覧になりたい場合は、「画像を見る」をクリックしてください。

冊単位で画像のリストが表示されるので、ご覧になりたい部分をクリックしてください。

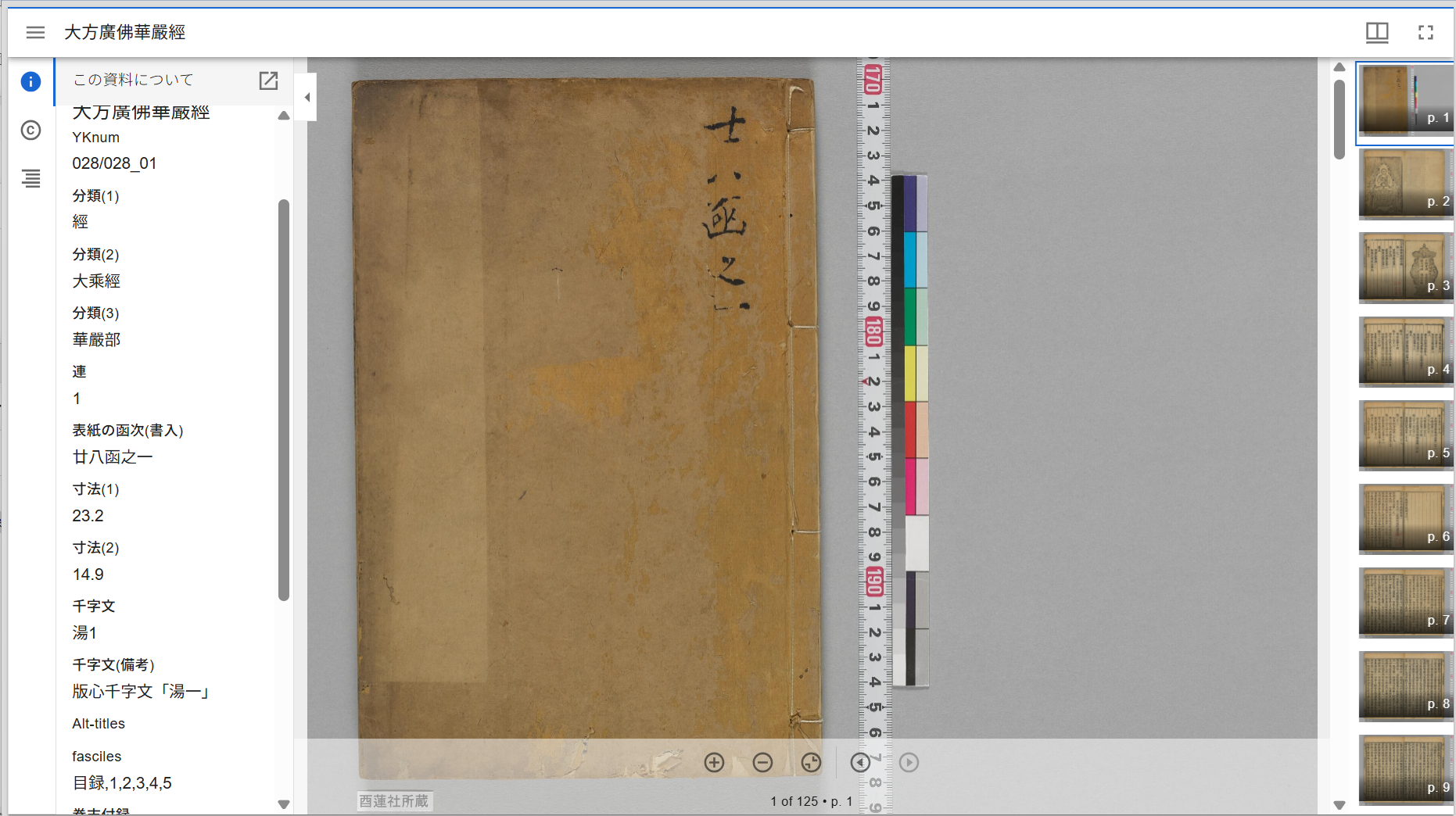

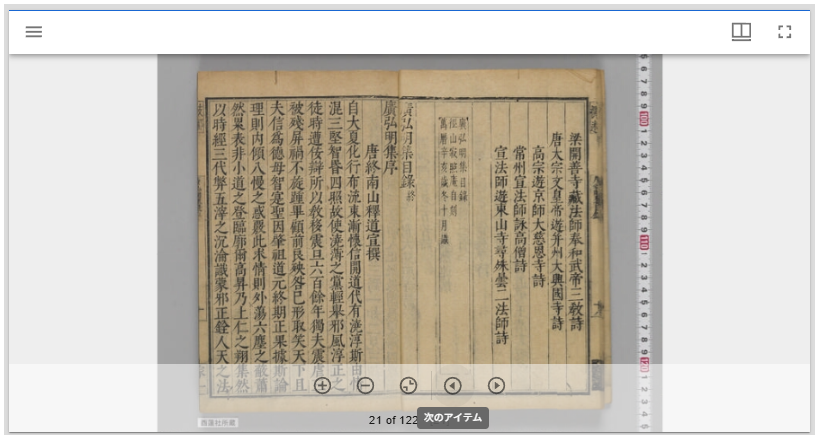

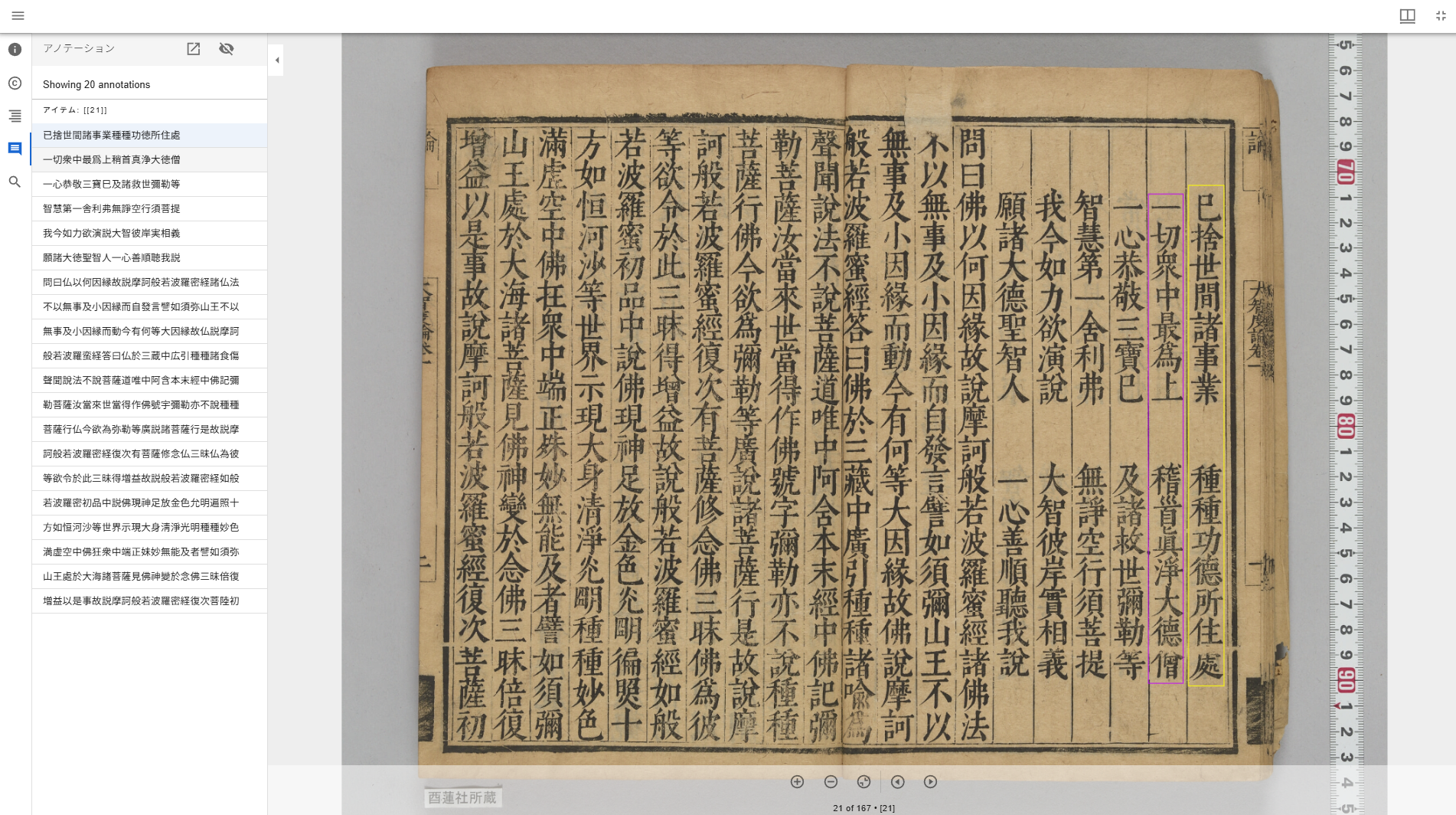

下記のように画像が開きます。

〈画像の一例〉

「大正藏採録状況」欄をクリックすると、「『大正新脩大蔵経』底本・校本データベース」の該当テキストのページが開きます。

「『大正新脩大蔵経』底本・校本データベース」の使い方は、こちらをご覧ください。

詳細目録による検索

酉蓮社本に収録される仏典を、巻単位で検索できます。

【使い方】

検索窓に検索したいキーワードを入力してください。異体字でも検索できます。

〈検索結果の一例〉

ファセットを使った絞り込み検索ができます。ファセットの検索窓では異体字での検索はできません。

検索窓への入力と、複数のファセットを組み合わせて、複合検索を行うことができます。入力・選択後、「検索」をクリックしてください。

さらに詳しい情報や画像をご覧になりたい場合は、検索結果の右端にある「詳細」をクリックしてください。左側に画像、右側に詳細な書誌情報が表示されます。

「詳細画面で見る」をクリックすると、詳細情報が別ウィンドウで開きます。

詳細情報内の「刊記」「図像」などの項目から画像をご覧になりたい場合は、画像のページを繰って目的の場所を探してください。

項目の右側に「画像を見る」という表示がある場合は、「画像を見る」をクリックすると、該当のページが開きます。

機械文字認識を活用したテキストデータの構築に取り組み中です*。

NDL古典籍OCR-Liteを使って作成したOCRテキストに基づくTEI(Text Encoding Initiative)準拠のテキストを公開しています。公開にあたっては、DTS(Distributed Text Services) APIを採用し、FAIR「Findable(見つけられる)、Accessible(アクセスできる)、Interoperable(相互運用できる)、Reusable(再利用できる)」なデータ公開を意図しています(「データセット」を参照)。

- 校正が完了した函冊は、下記のとおりです。

・001-01~004-08, 177-03~177-05

なお、校正に当たっては、SAT大正新脩大蔵経データベースのテキストデータを活用して校正させていただきました。

他の函冊についても順次校正を進め、校正が完了した冊については、「お知らせ」にアップします。

以上

項目の説明

以下は、本データベースの項目の説明です。

【函・冊から調べる】

| 項目 | 説明 | 例 |

| 函の一覧 | 酉蓮社本の函(帙)の一覧が表示されている。クリックすると、その函に収録される冊が右側の「冊の一覧」に表示される。もう一度クリックすると選択が解除される。一度に複数を選択できる。 | 001,002,003…331,332,333 |

| 冊の一覧 | 酉蓮社本の冊の一覧を表示する。「函の一覧」で函を選択すると、その函に収録される冊がこの部分に一覧表示される。「函の一覧」で函の選択を解除すると、冊の表示を消すことができる。 | 001-01,001-02,001-03~333-02,333-03,333-04 |

| 画像を見る | 函を選択した状態で、「冊の一覧」に表示された冊に画像がある場合に表示される。 「函000」の右端に表示される紫の「画像を見る」をクリックすると、その函に含まれる各冊の収録内容が表示され、見たい部分をクリックすると画像が開く。 「000-00」の右端に表示される青い「画像を見る」をクリックすると、その冊の画像が開く |

|

| 書誌を見る | 函を選択した状態で、「冊の一覧」に表示された冊の一覧の「000-00」の部分をクリックすると、書誌を見たい冊を選択できる。選択した状態で「書誌を見る」をクリックすると、その冊に含まれる「詳細目録」が開く。 | |

| リセット | クリックすると、一度選択した「書誌を見る」の選択を解除できる。 |

【書名目録】

| 項目 | 説明 | 例 |

| 分類 | 分類を表す。 | 經 大乘經 般若部 經 小乘經 阿含部 律 大乘律 論 小乘論 大明續入藏所集 續藏 又續藏 |

| 函册 | 函の通し番号と、函内の冊の順序を「-」で結んで表す。なお、函は通番であるが、冊は上下に分かれているもの(例:(1)、(2))や欠冊があるため、必ずしも通し番号ではない。複数の函冊にまたがる経典の場合は、最初の函冊と最後の函冊を「~」でつないで表す。欠冊がある場合は、「(闕)」で表す。 | 113-07 114-01~117-10 153-10(闕) 176-05~176-06(176-06闕) |

| 經番 | 『昭和法宝総目録』第2巻所収『大明三藏聖教北藏目録』に付された通し番号に対して、酉蓮社本を表す「U」を冠したもの。本DBでは、別立てしている経典に同一番号を割り振ったもの、順番が錯綜しているもの、重複して所蔵されるものもあるため、個体番号でも通し番号でもない。 | U1243 U1613(重複) U續123 U又續022 U---- |

| 通番 | 酉蓮社本の各経典に付した通し番号を表す。正蔵、続蔵、又続蔵の別なく一貫する、各経典の個体番号(0001~2084)として設定した。 | 1 1256 2084 |

| 經典名稱・卷數 | 経典名称・巻数・附録などの基本情報を、「経典名+巻数+附録」の形で記載した。 | 佛説八吉祥經1卷 佛説盂蘭盆經1卷坿校譌音釋 佛説得道梯隥錫杖經1卷坿持錫杖法1卷 |

| 譯著者 | 経典の訳著者を「朝代+姓名+譯著の別」の形で記載した。訳著の役割分担が異なる著者を列記する場合は「, 」でつないで示し、役割分担が同じ著者を並列で表す場合は「・」で示す。朝代が不明な場合、および姓名の一部に不明な部分がある場合は「□」、姓名がともに不明の場合は「闕名」と記載した。 | 唐釋玄奘譯 天親菩薩造, 北魏菩提留支譯 北魏菩提留支・曇林等譯 |

| 版式 | 経典の版面構成の特徴を記載した。版式が嘉興蔵の定型の版式(雙邊 有界10行20字など)と一致する場合は単に「定型」と記載し、定型と異なる版式の場合は異なる箇所を記載した。 | 定型 單邊 有界8行17字 單白魚尾白口 句點 |

| 刊記 | 経典の巻末等に刊年を記した刊記・識語等がある場合、「元号+幾年刊」の形で記載した。刊年が記載されていない場合は「不明年刊」と記載し、印刷の不鮮明等の理由により、刊年に不明な箇所がある場合は「□」で表す。 | 萬暦26年刊 萬暦44・45年, 天啓6年刊 不明年刊 □□5年刊 □□□□刊 |

| 備考 | 破損・落丁・補刻刊記など重要な補足事項がある場合に記載した。 | 卷上1-11丁大破 卷十15丁以下闕 卷一15丁, 丁巳恒瑞重刊 |

| 寸法 | 各経典の第一巻巻頭の匡郭内の右辺・上辺を計測した数値(単位㎝)と、その計測箇所を記載した。 | 22.7×14.9㎝(卷一1a) |

| 寸法(備考) | 破損・欠落等以外の理由(異書同巻・附録など)で第一巻巻頭以外の寸法を計測した場合に記載した。 | 華嚴原人論23.1×14.9cm(5a) 卷四23.0×14.9cm(1a) 二筆21.4×14.1cm(1a), 三筆21.6×14.0cm(1a) |

| 大正藏採録状況 | 大正蔵で酉蓮社本(「増上寺報恩蔵蔵本」)もしくは「明本」が用いられている場合、「大正蔵の経典番号+底本/校本+(テキスト)」の形で表示した。本DB上で、これをクリックすると、『『大正新脩大蔵経』底本・校本データベース」の該当箇所を表示することができる。 | T0001校本(明本) T0874底本(増上寺報恩蔵蔵本) T1909校本(増上寺報恩蔵蔵本) |

【詳細目録】

| 項目 | 説明 | 例 |

| 分類(1) | 分類の第1項目を表す。經・律・論・西土賢聖撰集・此土撰述・大明續入藏諸集・北藏缺南藏函號附・續藏・又續藏からなる。 | 省略 |

| 分類(2) | 分類の第2項目を表す。大乘經・小乘經・宋元入藏諸大小乘經・宋元入藏諸大小乘經之餘・大乘率・小乘律・大乘論・小乘論・宋元續入藏緒論からなる。分類(2)がない項目もある。 | 省略 |

| 分類(3) | 分類の第3項目を表す。分類(3)があるのは、「分類2」の大乘經・小乘經のみ。 | 省略 |

| 連 | 酉蓮社の収蔵場所の区画(1~7)を表す。 | 3 |

| 箱 | 箱の通し番号(01~111)を表す。 | 15 |

| 段 | 各箱の何段目に収蔵されるか(1~3)を表す。 | 1 |

| 冊 | 各段の何冊目に収蔵されるかを表す(01~16)。 | 11 |

| 闕 | 酉蓮社本に欠けている(存在しない)ことを表す。「闕」は酉蓮社本のみの欠落、「原闕」は他本にももともと存在しないもの、「原闕か」は他本にももともと存在しない疑いのあるものを表す。 | 闕 原闕 原闕か |

| 函册次 | 該当レコードが第何函の第何冊にあたるかを表す。原則、「表紙の函次(書入)」によるが、これがない場合は「表紙等(備考)」「函(通番)」「段」によって記載した。「函-冊」の形で記載し、1冊が上下冊に分けられている場合は末尾に(1)(2)を付した。 | 001-01 333-04 054-05(1) 054-05(2) |

| 表紙の函次(書入) | 表紙に書き入れられた函册次を記載した。 | 壹函之一 |

| 表紙等(備考) | 表紙・裏表紙・書背・書根に見える書き入れ等の特記事項を記載した。 | 「四十三函」と朱書す 裏表紙闕 |

| 函(種別通番) | 正藏(正001~210)・續藏(續01~90)・又續藏(又續01~33)別の函の通し番号を表す。 | 正001 續01 又續01 |

| 函(通番) | 函の通し番号(001~333)を表す。正藏・續藏・又續藏は区別しない。 | 326 |

| 經番 | 『昭和法宝総目録』第2巻所収『大明三藏聖教北藏目録』に付された通し番号に対して、酉蓮社本を表す「U」を冠したもの。本DBでは、別立てしている経典に同一番号を割り振ったもの、順番が錯綜しているもの、重複して所蔵されるものもあるため、個体番号でも通し番号でもない。 | U1243 U1613(重複) U續123 U又續022 U---- |

| 通番 | 酉蓮社本の各経典に付した通し番号を表す。正蔵、続蔵、又続蔵の別なく一貫する、各経典の個体番号(0001~2084)として設定した。 | 1 1256 2084 |

| 枝番 | 同じ通番内の何番目のレコード(1~最大618)かを表す。 | 1 618 |

| 寸法(1) | 各経典の第一巻巻頭の匡郭の右辺を計測した数値(単位㎝)を記載した。 | 22.7 |

| 寸法(2) | 各経典の第一巻巻頭の匡郭の上辺を計測した数値(単位㎝)を記載した。 | 14.9 |

| 計測箇所(1) | 寸法の計測箇所のうち巻次(内容)を記載した。 | 卷一 |

| 計測箇所(2) | 寸法の計測箇所のうち丁数・表裏(ab)を記載した。 | 1a |

| 題簽 | 題簽の有無、特徴を記載した。単に「有」とある場合は刷題簽(印刷された題簽)を表し、刷題簽と同じ青色の料紙に枠のみ印刷し、書名等を書き込んだものは「書貼(青)」と表記した。その他形状等がわかるように記載し、破損状況等は「( )」で注記した。 | 有 書貼(青) 有(上半闕) |

| 題簽(備考) | 題簽にかかわる特記事項を記載した。刷題簽が表紙から剥がれている、題簽が入れ違って貼られている、刷題簽に書入がある、刷題簽と同様の装訂で正方形の收録經典リストが貼られている等。 | 刷題簽ハガレ 題簽中部に墨筆「一之十」 収録経典リストあり |

| 千字文 | 千字文は、経典の並び順を著す漢字一字と序数詞(1~11)の組み合わせで構成される。嘉興藏では、版心下部、まれに巻頭・巻尾に記される。 「千字文」欄は、版心の記載を最優先して採録した。版心に記載がない、または破損などで確認できない場合は、刷題簽に印字された千字文、巻頭・巻尾の千字文の順に採録した。版心下部が墨丁(未刻)の場合や破損している場合において、刷題簽に千字文が印刷されていれば、1冊分すべてこれによって記載した。 版心の表裏両面にわたって印刷される場合は「千字文+半角数字」、表面にのみ印刷される場合は「千字文+半角数字/」(「/」は改行を表す)、裏面にのみ印刷される場合は「/千字文+半角数字」、表面に千字文、裏面に序数詞が印刷される場合は「千字文/半角数字」のように記載した。千字文が墨丁の場合は「■」、千字文がない場合は「×」と記載した。 | 天1 天1/ /天1 天/1 ■ × 南履/北臨 |

| 千字文(備考) | 「千字文」欄の採録根拠等を記載した。 | 版心千字文「臨九」 版心下部墨丁 題簽千字文「履」 |

| 經典名稱 | 経典の名称を記載した。同じ通番の経典は、原則、同じ名称となるが、例外も若干ある(通番1668の黄檗山斷際禪師傳心法要と黄檗山斷際禪師宛陵録など)。 | 佛説盂蘭盆經 佛説得道梯隥錫杖經 |

| 經典名稱(備考) | 「經典名稱」欄にかかわる備考として、「經典名稱」欄の根拠や、題簽題・版心題等を記載した。 | 版心題「華嚴經普賢行願品」 卷頭書名「廣弘明集歸正篇序」 題簽題「妙法蓮華經玄籤」, 版心題「妙玄籤」 卷頭書名なし 卷によって卷頭書名異なる. 目次題による |

| 卷次等 | 巻次・序跋・附録(音釋・校譌を除く)等を記載した。「卷第一」は「1」、「卷第一之一」は「1(1)」、「卷第一之上」は「1(上)」のように記載した。 | 1 上 1(1) ○○序 □□跋 |

| 卷次等(根拠) | 「卷次等」欄を卷頭以外の部分より採録した場合に、その根拠を記載した。 | 「目録」は版心による 「後序」は版心による |

| 卷次等(備考) | 「巻次等」欄にかかわる特記事項(欠巻、巻単位での順序の顛倒、版心に刻される巻次が異なる場合等)を記載した。 | 卷一闕 卷上下顛倒 題簽卷次「一之五」 版心「卷四」 卷頭卷次「三十二」之「二」字闕落 |

| 卷次等(譯著者) | 「卷次等」欄の譯著者を記載した。 | 唐釋宗密撰集 卷によって編者異なる |

| 丁數 | 最初の丁と最後の丁を「-」で結んで記載した。最初の丁が表から始まる場合は単に「1」とし、裏から始まる場合は「1b」と記載した。最後の丁は必ず表か裏かを「a」「b」で記載した。1丁のみ場合は「1a」「1b」「1ab」で記載した。 | 1a 3b 1-22b 3b-5a |

| 丁數(備考) | 丁の破損・欠落・錯丁・又丁(例えば「三十」丁の次に「又三十」丁がある場合)・補鈔等を記載した。 | 21丁闕 1-15丁破損大 20・21丁顛倒 27丁補鈔 14丁丁附「又十三」 |

| 本文(備考) | 本文中に見られる特記事項のうち印刷されているものを記載した。 | U1224卷下題下に「略明般若末/後一頌讚述附」とあり 21丁本文にまま墨丁あり 23aに圖あり 26b末題不鮮明 |

| 本文(書入等) | 本文中に見られる特記事項のうち書き入れによるものを記載した。 | 墨點 16bに朱筆書入あり 注記・校記を記した紙片の貼附多數 |

| 匡郭の形状(異版のみ) | 匡郭の形状が定型(雙邊)と異なる場合に初出の巻において記載した。なお、雙邊であっても定型と形状が異なる場合は記載した。 | 單邊 左右雙邊 波形邊 |

| 界線・行款(異版のみ) | 界線・行款が定型(有界10行20字)と異なる場合に初出の巻において記載した。 | 無界10行20字 無界10行21字 有界8行17字 有界11行21字 |

| 版心(異版のみ) | 版心が定型(無魚尾白口)と異なる場合に初出の巻において記載した。 | 單魚尾上白口下白口 單白魚尾白口 雙魚尾小黒口 無魚尾線黒口 |

| 版心(補刻記等) | 版心に補刻記・助刻者名等が印刷されている場合に記載した。 | 3・4丁版心中下間「康煕九年重刊」 この經, 版心中下間に「信士汪廣刻」等助刻者名あり |

| 版心(備考) | 版心に「版心(補刻記等)」欄以外の特記事項がある場合に記載した。 | 版心上部墨丁 版心上部「善信/撰述」 1a版心下部に刻工名あり |

| 附點・首書・科文等 | 点の有無・種類や、首書・科文等版式にかかわる特記事項がある場合に記載した。なお、嘉興蔵の定型は無点であるが、他の版式が嘉興蔵の定型と異なる場合には無点であっても記載した。 | 句點, 傍點 句四聲點 首書 科文 |

| 卷末附録(1) | 巻末に校譌・音釋の類の附録物がある場合に記載した。 | 校譌 |

| 卷末附録(2) | 巻末に校譌・音釋の類の附録物の2つ目がある場合に記載した。 | 音釋 |

| 卷末附録(3) | 巻末に校譌・音釋の類の附録物の3つ目がある場合に記載した。 | 〈音/釋〉 |

| 卷末附録(4) | 巻末に校譌・音釋の類の附録物の4つ目がある場合に記載した。 | 存疑 |

| 卷末附録(備考) | 校譌・音釋等が題のみであったり、墨丁が含まれる場合等に記載した。 | 音釋題のみ 音釋墨丁多し 校譌注文墨丁 |

| 刊記 | 経典の巻末に刊記・識語等がある場合、「元号+幾年刊」の形で記載した。原文が干支で記載されている場合は干支で記載した。刊年が記載されていない場合は「不明年刊」と記載し、印刷不鮮明等の理由により、刊年に不明な箇所がある場合は「□」で記載した。嘉興蔵の刊記には普通枠があるが、枠がない場合は末尾に「(無枠)」と付記した。 | 萬暦己丑刊 乙巳刊(無枠) □□辛丑刊 □□□□刊 不明年刊 |

| 刊記(西暦年) | 「刊記」欄の刊年の西暦年を記載した。 | 1559 |

| 刊記(備考) | 巻末の刊記が不鮮明な場合や、誤字、墨丁、破損箇所等がある場合、刊記後に刻字數・出版経費に関する注記等がある場合、巻末に助刻芳名・蔵版記等がある場合に記載した。 | 不鮮明 墨丁あり 一部破損 刊記後に刻字數・出版費の注記あり 助刻芳名 末「板存嘉興府楞/嚴寺經坊流通」 |

| 卷末墨丁 | 巻末に墨丁がある場合に記載した。 | 墨丁 |

| 卷末墨丁(所在) | 卷末墨丁の所在を記載した。 | 音釋前 校譌後 卷末 刊記前 刊記後 |

| 圖像 | 巻首・巻尾に圖像がある場合に記載した。圖像は圖柄によって分類し、近似する圖柄は①②③④のように番号を付して区別し、「圖像(圖柄)」「圖像(丁裏)」「圖像(備考)」各欄に詳細を記した。 | 釋迦二比丘像①~⑤ 釋迦三尊像①~② 淨土變相圖 比丘童子像①~③ 韋駄天像①~④ 釋迦説法圖①~② 維摩詰經相 釋迦像①~② 釋迦比丘像 釋迦三比丘像①~② 阿難餓鬼像 佛母准提像etc |

| 圖像(所在) | 圖像の所在を記載した。 | 卷首表 U0142維摩詰所説經卷上卷首表裏 |

| 圖像(圖柄) | 圖像の圖柄の特徴を記載した。 | 釋迦は蓮華座に坐す 釋迦は蓮華座に坐す. 右比丘は胡麻髭、左比丘は剃髪 童子は剃髪せず 丁表・丁裏ともに釋迦, 文殊, 阿難, 舍利弗, 十方菩薩等を描く |

| 圖像(丁裏) | 圖像の裏面に偈や序文などが印刷されている場合に記載した。 | 丁裏に偈「皇圖鞏固 帝道遐昌/佛日增輝 灋輪常轉」あり(蓮牌木記) 丁裏に序等あり 丁裏に贊あり |

| 圖像(備考) | 「圖像(所在)」「圖像(圖柄)」「圖像(丁裏)」以外の、圖像にかかわる特記事項を記載した。 | 版心下部白口 版心下部墨丁 丁表の版心下部に「般若堂刻」、丁裏に施刻者「〈荊溪/襄楚〉釋〈雲素/㣲言〉捐貲敬鐫」あり |

| 印記 | 各冊の巻首や巻尾に捺印された蔵書印を記載した。1丁に同一の印が2箇所捺されている場合は「(2ヶ)」と注記した。 | 「增上寺/報恩藏」印 「雅山/之章」印(2ヶ) 「猶龍窟」 「破書/顔圖」印 |

| 印記(備考) | 蔵書印の顛倒等特記事項を記載した。また中国人の印記(印造者等の印と思われるものを含む)を記載した。 | 「雅山/之章」印横轉 34丁補鈔に「雅山/之章」印あり 9a「陶印」墨印 30b「靖元」墨印 13b「肇聖」墨印 「蔣惟/華記」茶印 |